登記所への申請は大きく分けて、2つあります。

1つ目は、甲号申請で、登記簿、図面等の閲覧目的の申請です。

2つ目は、乙号申請で、表示に関する登記、権利に関する登記内容の新設、変更申請が主です。

ここでは、「土地」に関する表示に関する乙号登記申請をご紹介致します。

![]()

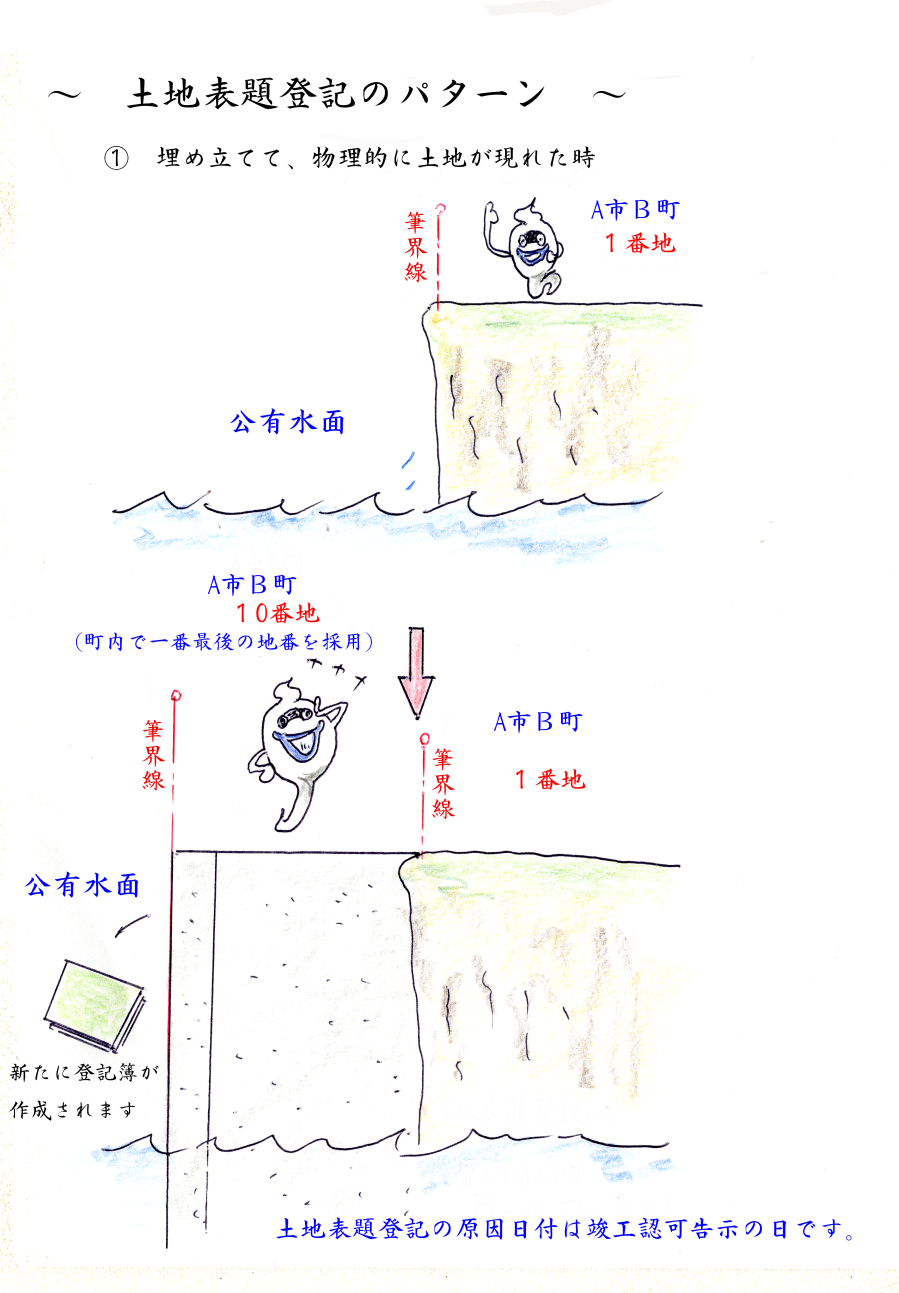

登記簿が無い土地に新たに登記簿を開設する登記申請です。土地は昔から存在しますので、

物理的に埋め立てて新たな土地が作られた場合か、官有地は里道や水路の様に登記簿が無い土地

もありますので、明治時代の地租改正時に官有地として地押(所有権確定)されていた土地を

民に払い下げして私有地化する為にその前提として登記簿を新設する場合が有ります。

実際は、土地の筆界確認を実施して対象土地の筆界を確定させて、地積測量図を作成します。

埋め立て地は所定の手続きを踏んで、竣工認可の引き渡し証明書等を所有権証明書として

委任状等と一緒に申請致します。払い下げの場合もまず、公の目的に使用されている土地は原則

払い下げ出来ませんので、対象不動産の所管を調べて、その所管官庁に用途廃止の手続きを申請

して用途廃止を認められた後に、筆界確認及び関係者(隣接地所有者、対側地所有者)の払い下げ

に対する同意(主に印鑑証明書付き実印押印同意が必要です)を持って払い下げ手続きを

します。土地代金を支払ってその領収証書と登記承諾書等(役所によってまず官庁名義の土地に

してから所有権移転登記するのか直接民の土地名義にするのか相違します。京都市は前者で、

近畿財務局と宇治市は後者です。)を所有権証明書として登記申請します。土地表題登記が完了

すれば、土地表題部と表題部所有者が登記簿に記載されますので、上記のルールに則って

所有権保存登記(役所が必ず求めます。表題登記は無税ですが、保存登記は登録免許税が必要と

なります)をして完了です。

![]()

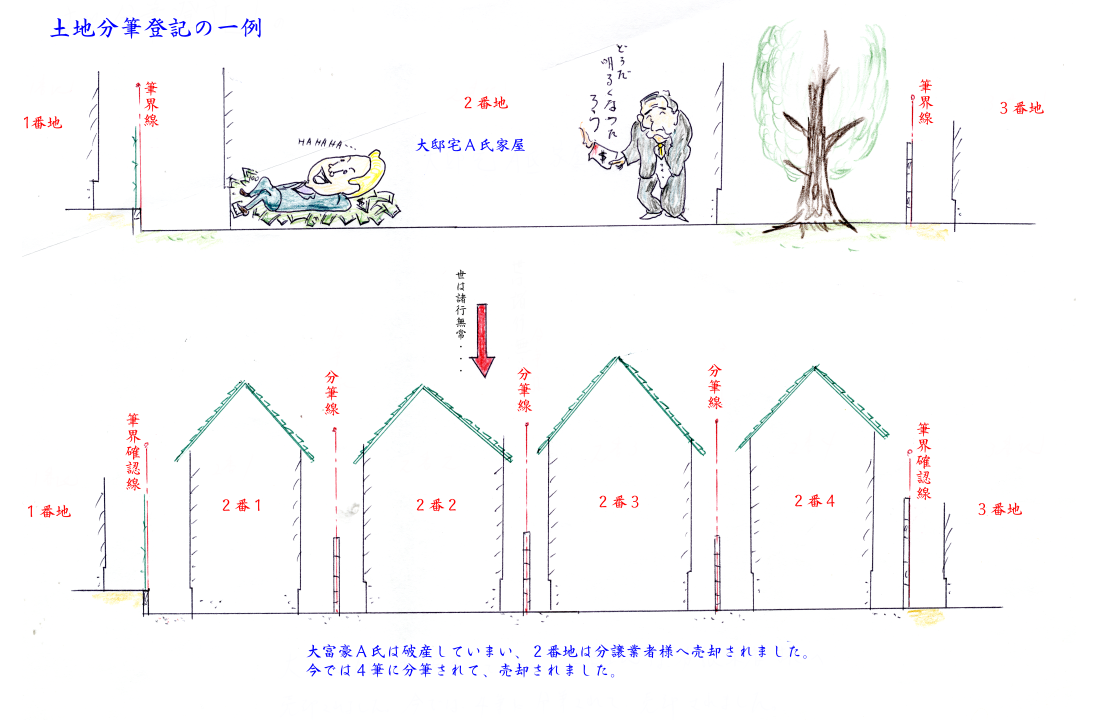

登記された土地を「登記簿上分割する」登記申請です。目的は主に売却して所有権移転登記する

土地の一部を担保に差し出す等です。登記簿上分割するので、ブロック塀等で物理的に仕切る事

とは相違します。分筆後に塀で仕切るのは当然多いですがブロック塀で仕切る事が分筆登記では

有りません。田舎の方へ行くと、分筆費用をケチって当時者間だけで1筆の土地の一部を売却又は

交換していて登記簿、公図に反映させていない場合が有りますので、占有状況と公図の形状が違う

時は注意が必要です。平成17年不動産登記法改正以前は、残地求積と云って売却等取引をする

土地部分(分筆先地)だけ求積して公簿地積から求積した地積を引いて残地の地積を出す方法が

主流でした。理由は実測すればだいたい公簿より実測地積は増えますので、少なく公示されている

公簿から引いた方が残地の地積も残地の実測地積よりも少なく公示されるので、地租の過少申告

目的です。あと、残地部分については筆界確認が出来ていなくても求積地地積に影響が無く分筆登記

出来ますので、隣接地に分からず屋の方が居られて筆界確認出来なくとも登記簿上2つ以上の土地が

出来た上で所有権移転登記が無事に出来ますので、これもメリットでした。

残地部分の買主に事情を説明さえしておけば少なく公示されていますので、地租が少なくて済み、

むしろお買い得な土地になっていました。登録免許税が申請時に分筆後の土地の筆数×1.000円分が

必要となります。土地分筆登記が完了しても権利証書(登記識別情報通知書)は発行されませんので、

分筆前の土地権利証書と印鑑証明書、実印を所有権証明書としてお取引して下さい。

所有権移転登記された時点で、買主様の権利証書が発行されます。

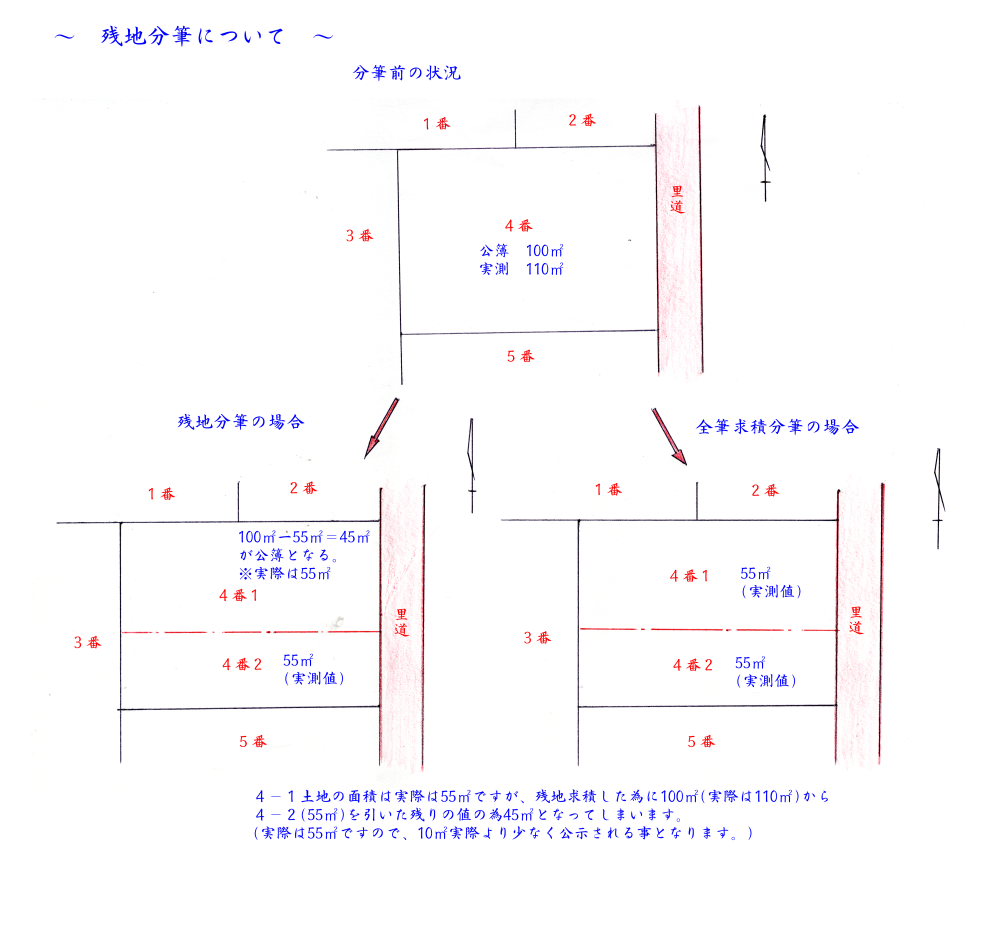

残地求積について

又、平成17年の不動産登記法の改正前までは、残地分筆と云って分筆される土地(1筆を3筆に分筆する

なら2筆だけ)だけ求積して分筆する前の土地の登記簿面積(公簿)より測量した土地地積を引き算して

残った地積が分筆前の地積と出来るルールがありました。これは、実測土地地積の方が公簿より

大抵の場合大きいところ、その差がそのまま分筆前の土地に集約される形になって当然いつまで立っても

その地積差は解消されませんし分筆されればされる程、元の土地は少なくなる割りに地積差は変わりません

ので、公簿と実測値との比率は更に大きくなる事になります。

現在法改正後は、余程大きな土地の一部を分筆する場合等、費用対効果がその分筆であまりにも薄いと

登記官が認めた箇所以外は原則全筆求積となります。 分筆前の土地と分筆後の土地の差が、

国土調査法別表第5の地積の差以上ある時は分筆登記の前に地積更正登記申請をすべきとなっていますが、

差が少なく地積更正登記しなくとも分筆される土地全部を求積するので手続きがひとつ減るだけで実測面積

に訂正される事には変わりありません。

オバケ分筆地について

公簿が実測地積よりも小さい時があります。その様な時に分筆を残地で処理していきますと、

引き算した残りの土地面積がマイナスになる事にいつかなります。

その様な時は、地積更正をして実測地積にしてから全筆求積分筆登記をする事になります。

今は原則全筆求積の分筆ですので、この様な場面には出喰わしませんが、以前残地求積が

多く行われていた頃はたまにみられた現象です。

![]()

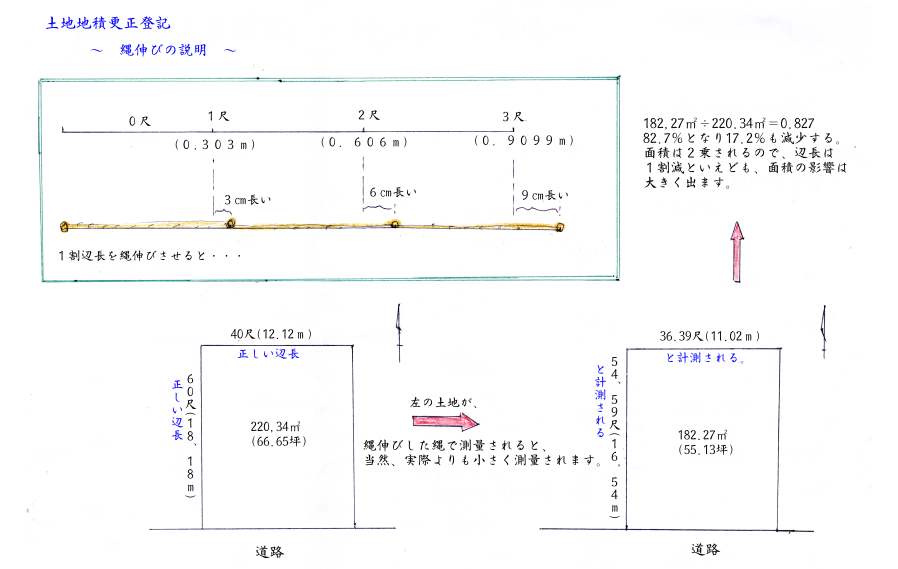

登記された土地の地積は公簿と呼ばれます。明治の地租区改正で丈量(測量)されてその後

分筆等されずに現在に至る土地は明治時代に測量されたままの地積で公示されています。

当時は、縄で距離を測量しており、角度についても平板の器械もあったにせよ普及はして

いなかった筈で現在の光波測距儀で距離を測り、トランシットで角度を測る方法では、

測量の誤差が相違しますので、同じ面積にはなりません。

又、地租の過少申告の為、実際より少なくなる様に測量している場合がほとんどですので、

実測すればほとんどの土地で公簿より面積は増えた結果が出ます。(縄伸びと云います)

その他明治時代に丈量した測量点が筆界点ですが、占有状況が変わり全く同じ点を筆界点

として確認測量出来るかと云えば出来ないでしょう。この様に様々な原因で隣接地所有者様と

筆界確認して実測しますと当然の如く公簿面積と相違しますので、その結果を登記簿に反映

させる登記申請の事を「土地地積更正登記」申請と云います。更正は、間違ったものを訂正

する意味ですので、登記原因日付けは ③錯誤 となり日付けは登記完了した日だけ記載

されます。(間違った日付は前の登記がなされた時だから日付は登記処理した日だけになるの

です)今は分筆登記をするのに原則全筆求積となりましたので、分筆前の実測地積と分筆前の

公簿を比較して国土調査法別表第5表に掲げる誤差の範囲で収まらないと分筆登記をする前提

として土地地積更正登記をする必要がありますので、平成17年の改正前に比べると多くなった

気がします。以前は、地積を確定させる意味合いが強かったので、登記官も地積更正申請には

厳格に望んでいましたが今は、分筆の前提としての申請が多くなった分だけ地積更正に対して

登記官が昔程の意気込みは無くなった気がします。登録免許税は必要ありません。

登記完了後、面積が多く公示され地租が増えるケースが多いので、筆界確認だけしておいて

いつでも地積更正出来る状態にして、そのまま置いておくのも良いでしょう。

![]()

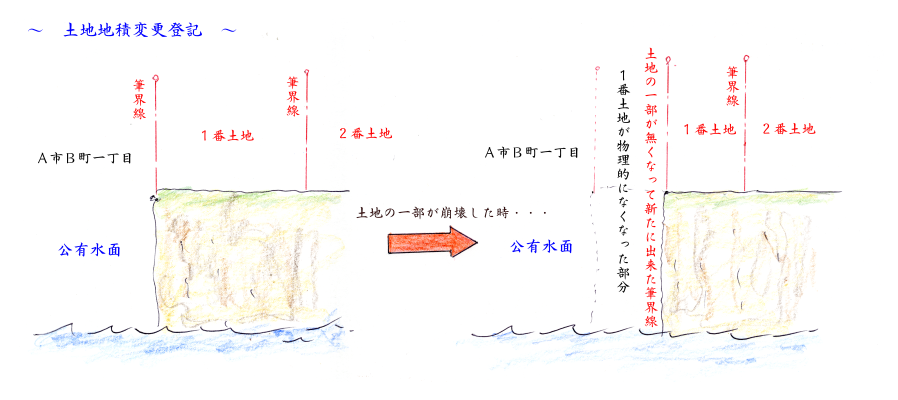

土地地積変更登記は、めったにありません。「更正」登記は、測量当初から誤ったものを

是正する為 原因=錯誤(間違い)として土地の面積を正しますが、「変更」登記は事後

で変更になった事ですので、後で面積が測量の錯誤(間違い)では無く、物理的理由で減少

するとなると「海没」するしか無いからです。穴を掘って地面を無くしても穴が深くなる

だけで地球の裏側には行けませんので、穴に水が溜まって池になったら地目が「池沼」又は

「ため池」となるだけで土地自体は無くなりませんので、公有水面(湖又は海)に水没する

ケースしか「土地地積変更」は無いのです。登記原因日付は、「年月日一部海没」 です。

![]()

上記の様に物理的に土地の一部が水没した場合は地積変更登記で現実に登記を合せますが、

完全に水没した場合は、土地滅失登記となり登記簿を閉鎖致します。

登記原因日付けは、「年月日海没」 です.

![]()

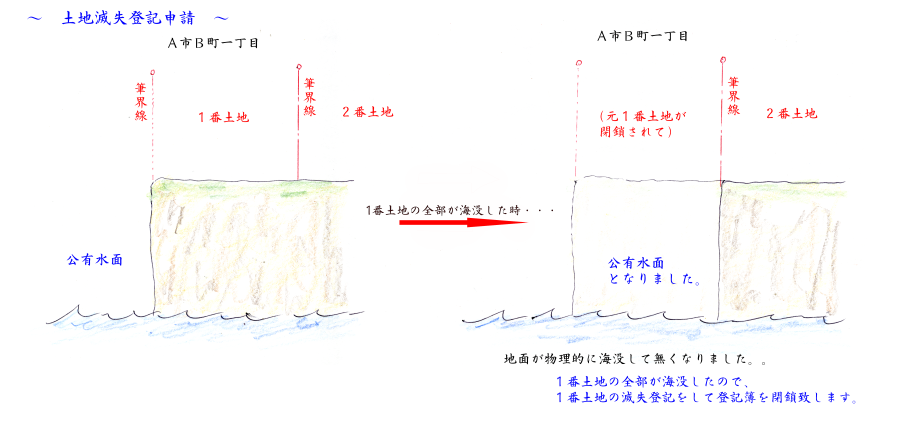

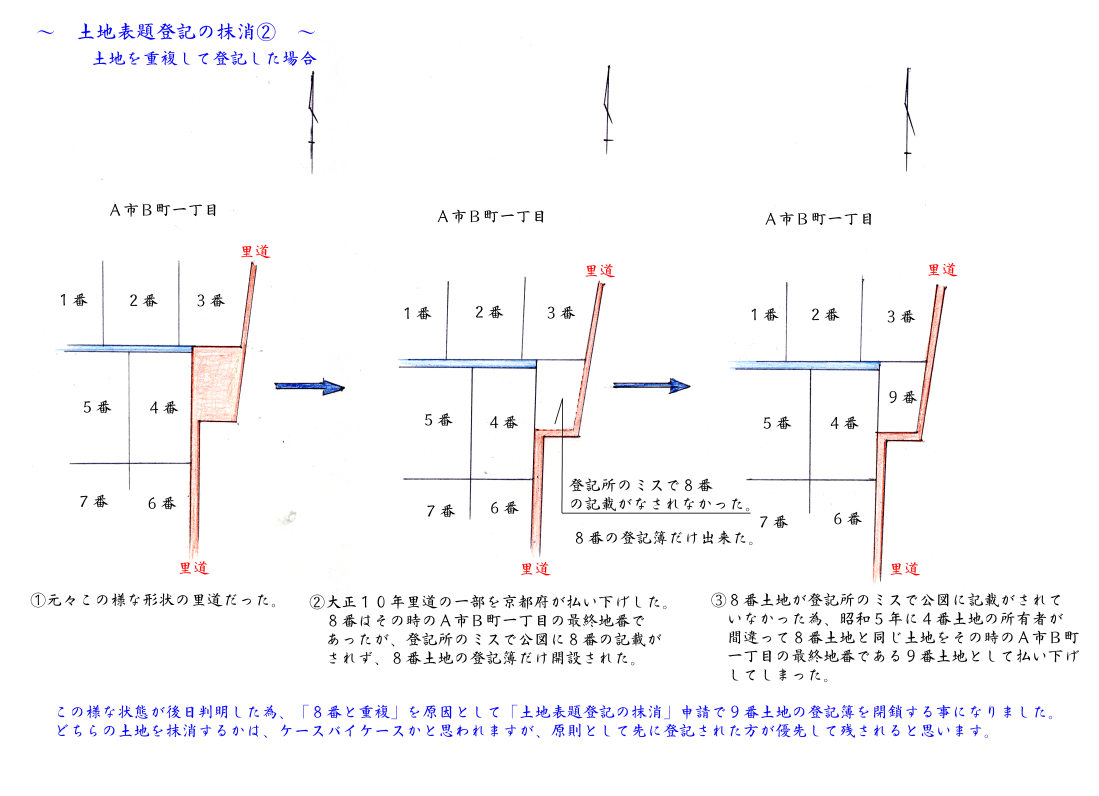

登記された土地の存在自体が無い場合、登記簿を抹消する必要が有ります。

その土地が当初から不存在なのか、他の土地と重複しているのかで原因が変わって来ますが、

いずれにしてもあれば疎明書類(証拠書類)を添付して事情を調査書に記載して登記所に抹消

して貰います。 完了すればその土地の登記簿は閉鎖されます。

登記原因日付は、「不存在」「何番と重複」です。

![]()

土地の表題部の記載事項に「地目」があります。 不動産登記法上地目は、

21地目あります。(別紙参照) 地目は現況主義ですので、休耕地の様な田畑にも

戻れるし、他の用途にも使用されていない様な地目は、「中間地目」として

地目変更出来ません。 現況主義と云っても場合によっては完全にその地目に

なる前でも地目変更できます。

例として ライフラインが整っていて建築確認済証書の許可が下りている

これから家屋が建築される事が確実な土地は「宅地」として地目変更可能です。

田、畑の地目は農地法の制限に掛かりますので、そのままでは、所有権移転登記

が出来ません。方法は2種類有ります。

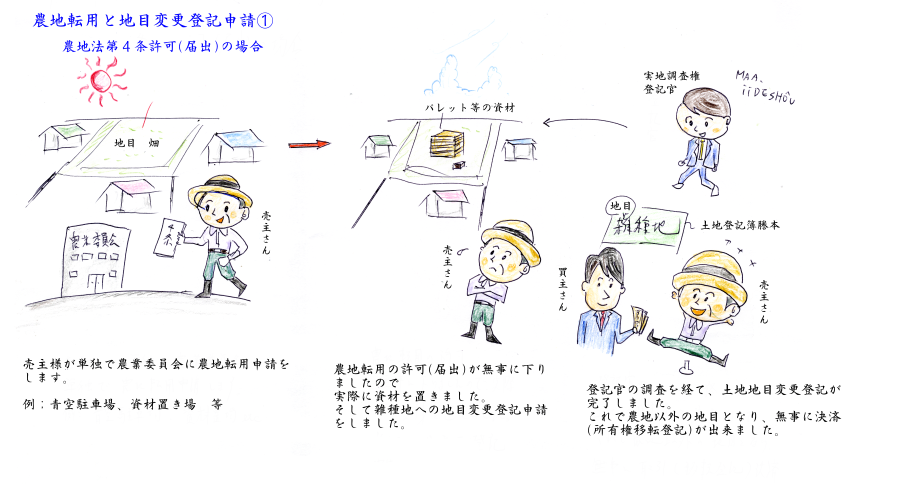

1つ目は、農地法第4条許可(市街化調整区域は許可で、市街化区域は届け出に

なります)を土地売主が単独で取ってから実際に農地以外に転用して現況と用途

を変えてから地目変更して買主に所有権移転登記するものです。

農地法4条は、所有者が自分で農地以外に用途を変更する申請ですので、売主が

自分で用途変更して形状用途を一応 変えてから地目変更する方法ですので、

5条の買主が農地転用するより開発許可証書等の大袈裟な書類を求められる事が

少なく、早く所有権を移転したい時に有効です。

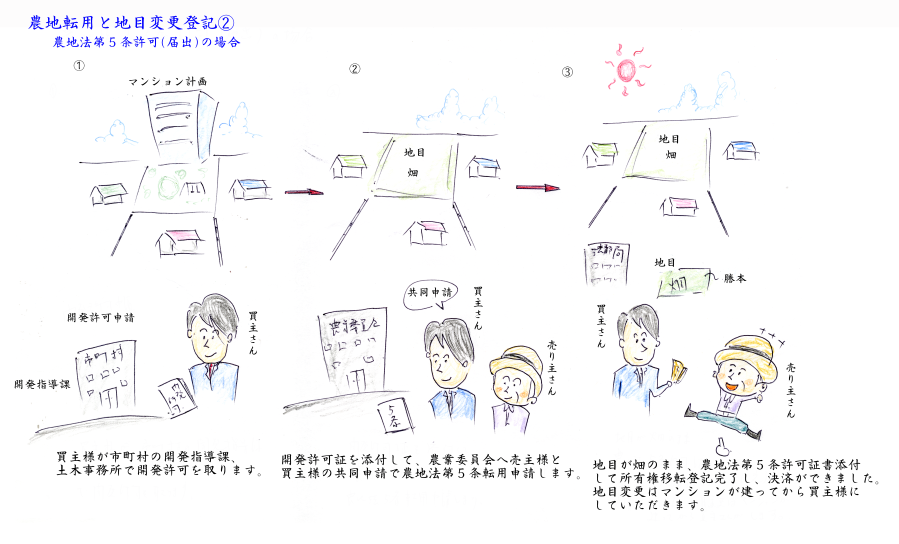

2つ目は、農地法第5条許可(市街化調整区域は許可で、市街化区域は届け出に

なります)を売主買主共同申請で取ってから、5条の許可証書を添付して

所有権移転登記を申請するものです。

現況と用途が変わって地目変更してからで無くとも農地地目のままで所有権移転

出来ます。買主の許可なので、本気の許可となりますので、農地転用のハードル

が特に開発許可に掛かるような土地は高く、正攻法ですが、時間が掛かる方法と

思います。

地目(ちもく)とは、日本の不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない。一般に地目の変更は難しく、土地の状況が変更後の地目として認められるような利用状況になっていなければ地目変更が出来ない。農地を農地以外の地目に変える場合は農地法に基づき、地目変更しようとする土地を管轄する都道府県・市町村に設置されている農業委員会から農地転用の許可または農業委員会へ農地転用の届出が必要となる。尚、農業振興地域の農用地区域内の農地においては農地転用が許可されない。

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条によれば、地目は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分して定めるものとされている。また、JIS X 0411(地目コード、旧JIS C 6305)では、不動産取引に伴う情報交換を行う場合のコードを2桁のアラビア数字として規定している。

| 地目 | 概要 | 地目コード |

|---|---|---|

| 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 | 40 |

| 畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 | 50 |

| 宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 | 10 |

| 学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 | 31 |

| 鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 | 36 |

| 塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 | 89 |

| 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 | 88 |

| 池沼 | かんがい用水でない水の貯留地 | 87 |

| 山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 | 71 |

| 牧場 | 家畜を放牧する土地 | 60 |

| 原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 | 73 |

| 墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) | 34 |

| 境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地 (宗教法人の所有に属しないものを含む) |

33 |

| 運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 | 83 |

| 水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 | 82 |

| 用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 | 84 |

| ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留地 | 86 |

| 堤 | 防水のために築造した堤防 | 81 |

| 井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 | 85 |

| 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 | 72 |

| 公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない) | 35 |

| 公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 | 32 |

| 雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 | 90 |

![]()

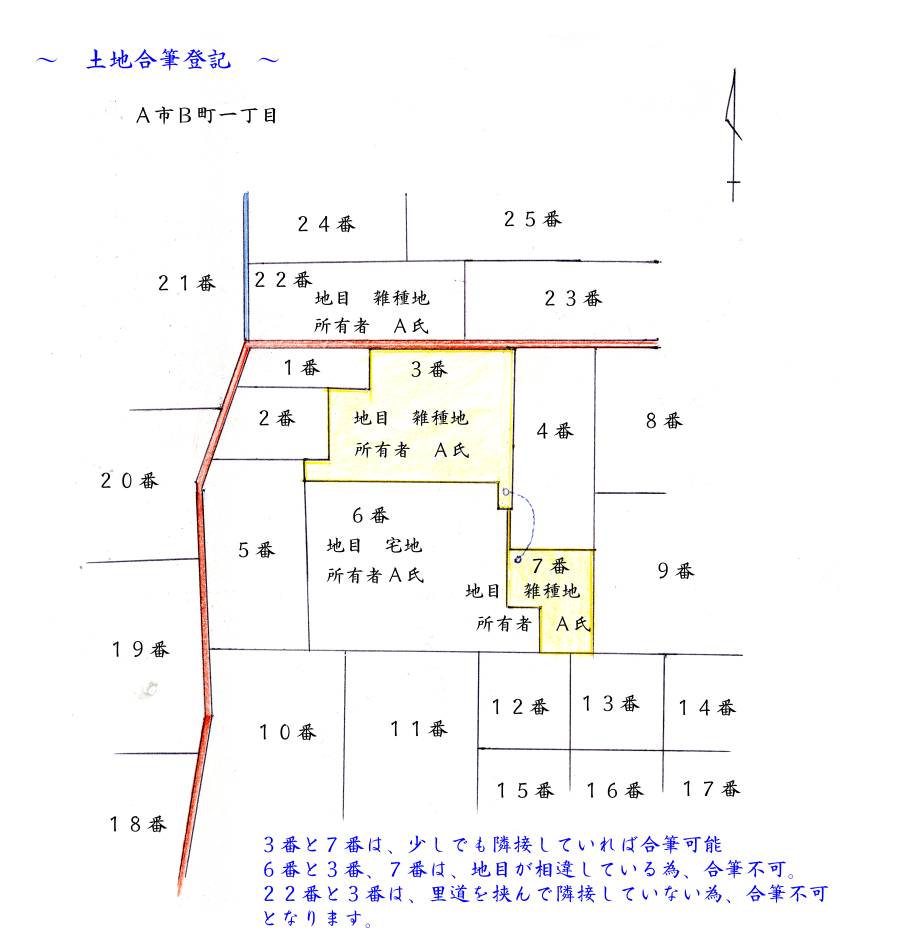

登記された土地同士を登記簿上くっつける登記です。2筆以上下記の要件に合致すれば同時に

可能です。

合筆登記の要件

1. 字が同じで土地が隣接している事。

(一部で良いのでくっついている同士の土地である事。)

2. 所有権者が同じである事。 共有土地であれば、持ち分も同じである事。

3. 地目が同じである事。

4. 担保権があっても①原因日付、目的、受付年月日と番号が同じ登記であれば

合筆出来ます。

下記の場合は合筆出来ません。

1. 字が違う土地同士は合筆不可。

2. 表題部所有者の土地と所有権の登記の有る土地は所有者が同じでも合筆不可。

3. 所有権の仮登記、処分の制限の登記がある土地は合筆不可。

4. 地役権の登記で承役地土地は合筆可能。要役地土地は合筆不可。

5. 原因日付、目的、受付番号が同一の担保権であれば、仮登記でも合筆可能。

6. 地上権、永小作権、賃借権、採石権、予告登記、買戻特約、信託、同一の

工場財団の組成物件、敷地権たる旨の登記のある土地、河川区域なる旨の登記が

ある土地は全て合筆不可です。

合筆登記は、完了すれば登記識別情報通知書(昔の権利証書)が貰えますので、本人以外

の人間が本人に成り済まして合筆登記完了してしまうと本人以外の人間に土地の権利証書

が渡されてしまい大変権利保全上危険な状態となりますので、登記申請にあたり「登記申請

の本人確認」が厳重です。本人確認の添付書類は、通常本人しか持っていないであろう

1. 登記識別情報通知書(合筆登記する土地の1筆の土地のもの、全部必要有りません。)

2. 印鑑証明書

3. 実印押印(申請書、委任状に押印)

もし、権利証書又は登記識別情報通知書を紛失している場合は、申請代理人(土地家屋調査士)

が本人確認をして調査書に記載致します。 登記所が申請を受け付けてから本人限定郵便で

申請人の住所に登記通知書を郵送します。 本人が署名押印して登記所に返信すれば、間違い無く

本人から合筆登記申請が本人から提出されている事を確認して登記処理して貰えます。

住所によって本人確認をしているのです。 平成17年の改正以前は保証書といって成人2名が本人

に間違い無い旨を署名実印押印、印鑑証明書添付をして保証して登記所に提出していたのですが、

その制度は廃止されました。

表示に関する登記で完了後、登記識別情報通知書(権利証書)を受領出来るのは、合筆登記申請

だけです。合筆後も合筆前の全部の登記識別情報通知書(権利証書)を添付すれば、

所有権移転登記の権利証書として通用致します。 合筆後のものなら当然1通で通用します。

土地を地積更正しても分筆しても登記識別情報通知書(権利証書)は発行されません。

現在登記されている登記事項が書き変わっただけですので、権利証書が直接書き変わらなくても

登記簿で地積更正、分筆された証明となります。

![]()

公図と実際の土地の位置関係や形状が違う事があります。 この中で最初から公図が間違って

いる場合にのみ「公図訂正の申し出」をする事ができます。

申請と申し出の差は、申請は所有者しか原則出来ませんが申し出は利害関係人からも出来る事

です。又、申し出の方がより登記官の権限によって実行されるニュアンスが強い事もあります。

申請書と申し出書に署名押印して登記所に提出する事自体は同じなので、より登記官の

専権事項で処理される度合いが強い、公図という公の図面を書きかえる事の重み

が込められています。登記申請と相違して登記完了証書が発行されませんので、

申し出書に法務局が記名押印されたものを受領出来ます。