![]()

建物を新築しても、「建物表題登記」申請をしないと勝手に登記簿謄本は出来ません。

この登記は義務となっていますので、家屋を新築して建物表題登記申請をしないと

10万円過料として取られるとの事ですが、実際には厳格に運用はされておらず、住宅ローンを

組まない場合は、未登記のままの物件もたくさんあります。

住宅ローンを組んで家屋を新築した場合は、抵当権が設定されますので、「建物表題登記」申請

をする必要が出てきます。なぜなら、登記簿は、1. 表題部 2. 甲区(所有権に関する登記)

3. 乙区(所有権以外の権利に関する登記) で構成されており、表題部と甲区が無いと乙区に

抵当権が設置出来ませんので、お金を貸した金融機関は必ず自己の債権を保全する為に

表題部、所有権保存登記を求めます。又、抵当権設定登記についても併せてお金を借りる方が

費用負担する習わしとなっています。

この登記がなされると家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、表題部所有者が登記される

のですが、登記申請にあたり一番大事なのは、新築家屋が誰のものかを担保する所有権証明書と

(原則2通必要)なります。新築されてすぐの家屋の表題登記の主なパターンは以下の3パターン

です。

1. 注文建築の場合

建築確認書記載の建築主が新築家屋の所有者とまず推定されます。

建築主の方を表題登記の申請人として申請する時は、工事施工者から

工事完了引き渡し証明書で家屋の所有権を建築主=申請人に引き渡します。

建築確認済証書とセットで所有権証明書となります。

その場合の工事完了引き渡し証明書は、建物表題登記用のものであり、本当の

引き渡しはローンが実行されて決済が済んでから鍵を渡されて引き渡しと

なります。

2. 建売住宅の場合(工事施工者が建築主パターン)

建築確認書記載の建築主様が工事施工者になっているパターンです。

家屋の所有権は工事施工者にまず発生すると考えられますので、(着手金、中間金を

支払っていて決済時に全額支払うと思いますので、既に支払った分はお施主様に

所有権があると考えるのが普通ですが登記申請ではその様に考えます。)

工事施工者が売却の為に建築主となり新築した家屋を売却した開いてに譲渡

(この場合の譲渡は当然無償では無く、売却してからの譲渡と読む)する事に

なります。

所有権証明書としては、工事施工譲渡証明書と建築確認済証書となります。

3. 建売住宅の場合(建築主が分譲業者で施工業者が別にいて発注した場合)

上記の場合は、工事施工者から工事完了引き渡し証明書で建築主である分譲業者様へ

家屋所有権を工事完了引き渡し証明書で写し、その分譲業者様から申請人

(新築家屋の買主)に譲渡証明書で家屋所有権を移して申請する方法です。

工事完了引き渡し証明書、譲渡証明書はいずれも実印押印、印鑑証明書添付となります。

建築主が買主様一人だったのが、後で奥様や親御様等の方が色々な事情で加わった場合や

建築主が2名だったものが、減って1人になった場合などは、持ち分が減った方に譲渡証明書に

実印押印、印鑑証明書添付して貰って申請します。

ずっと以前から建物は存在していたんだけれど、登記はされていない物件は、例えばお父さんが

30年前に代金を払って新築して10年前にお亡くなりになった物件等は、お父さんの所有権から

確認して行きます。

新築時の代金の領収書、請負契約書、固定資産税評価証明書(納税者が所有権者と推定されます)

でお父さんの所有権を固めてから、相続での繋がりを付けます。法定相続人の相続分通りならば

戸籍謄本を添付し、話し合いで相続分を決めたなら遺産分割協議書を添付致します。

又、現在の固定資産税評価証明書も添付致します。これで30年前から現在に至るまでの家屋の

所有権の流れを疎明書類をもって担保して登記所に認めさせてお子さん所有家屋として登記

される事が出来る訳です。

又、課税されていない昔に建築された家屋を転得した者からの建物表題登記は、まず原始取得

した者からの上申書と譲渡書(実印と印鑑証明書必要で1つにまとめられます)と第三者からの

所有権証明書(実印と印鑑証明書必要です)が必要となります。転得者は委任状と住民票だけで

他は何も要りません。元々の所有権の出元を疎明書類で固める訳です。

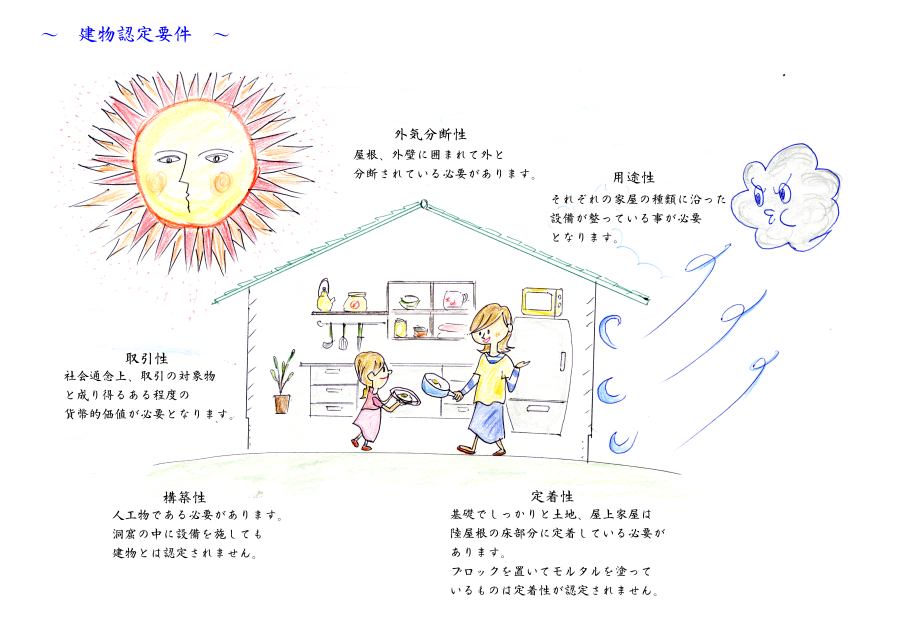

登記出来る家屋の要件

更に詳しく知りたい方はこちらを参照して下さい。

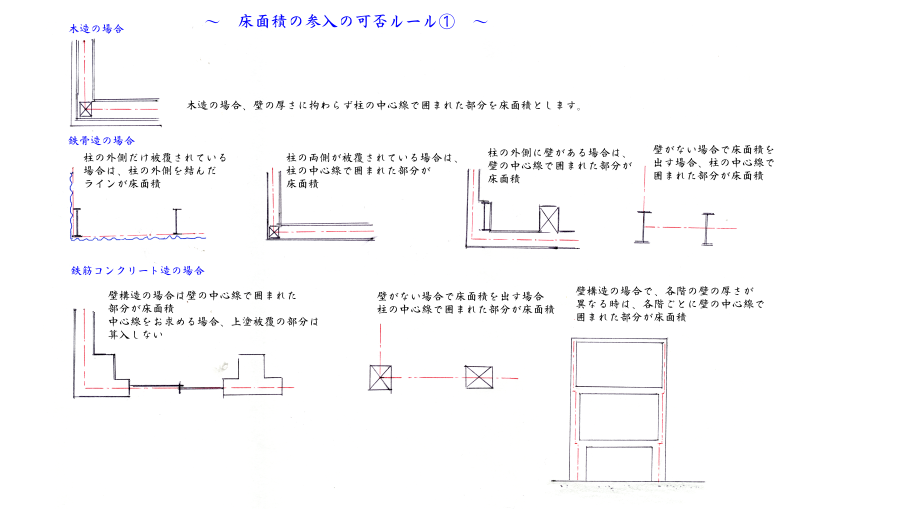

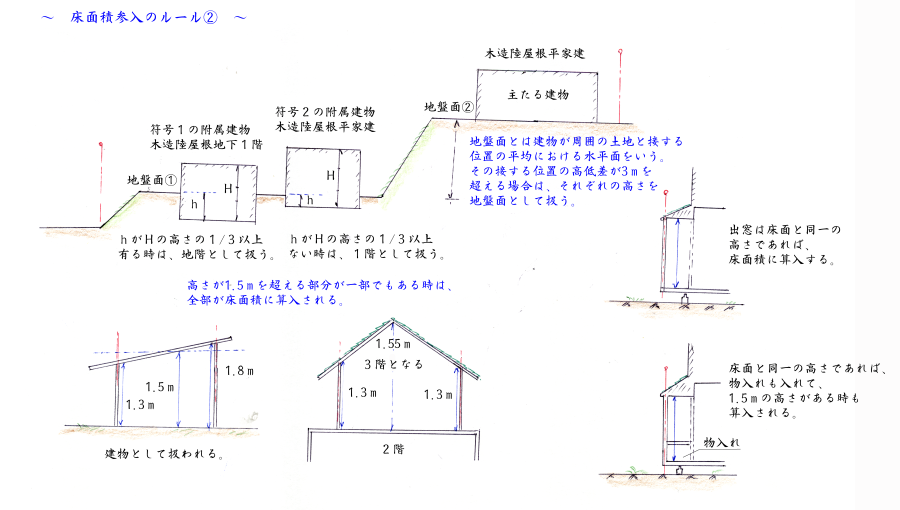

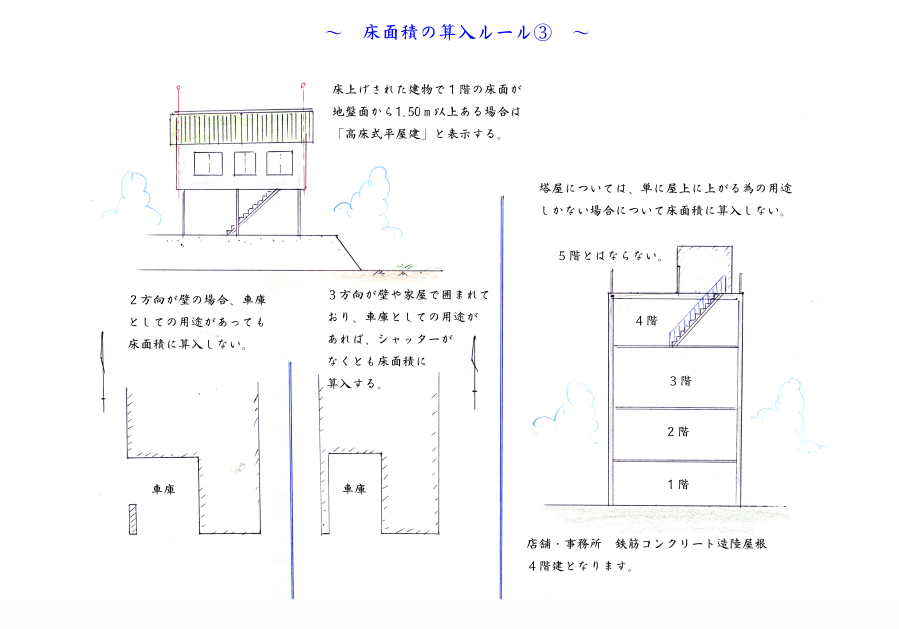

床面積に参入出来る部分と出来ない部分

もっと詳しく知りたい方はこちら

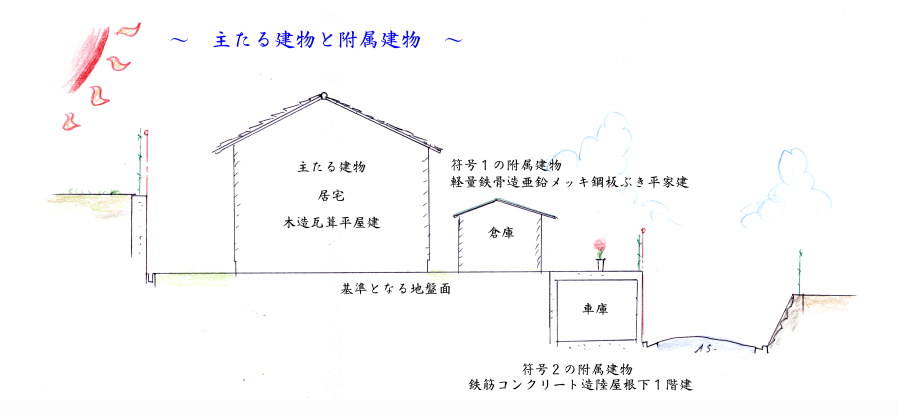

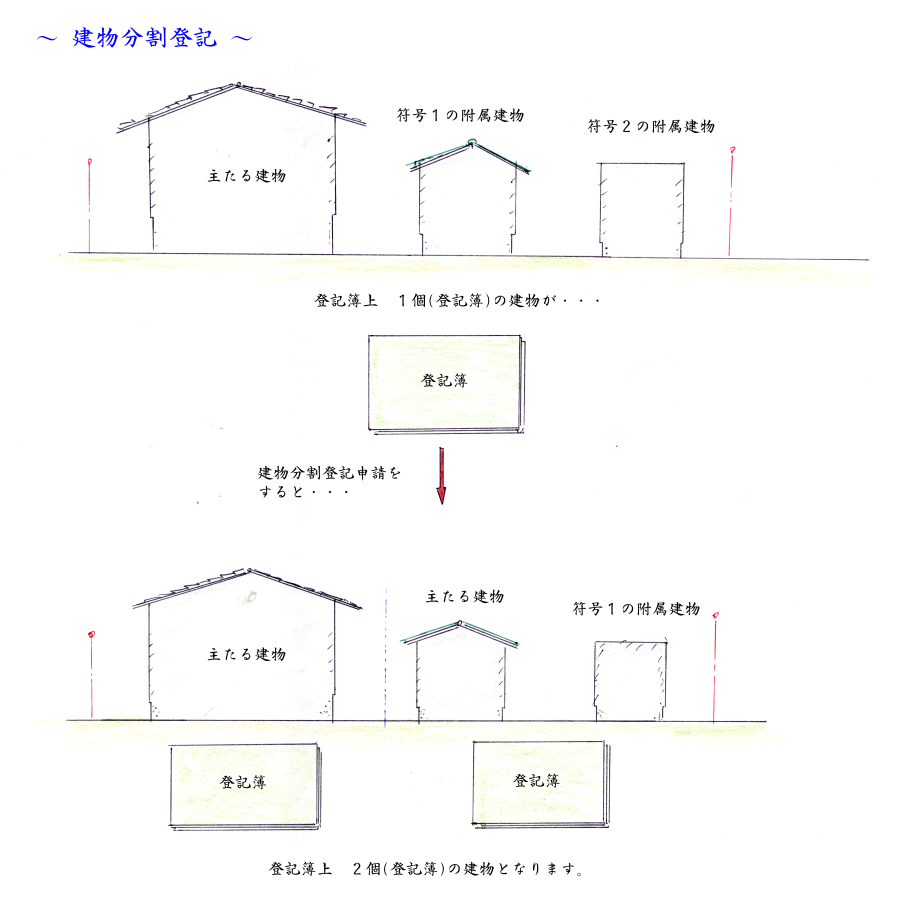

主たる建物と附属建物について

建物登記は、要件を満たせば物理的に離れた2棟以上の家屋を1つの登記簿

として登記する事が出来ます。

要件は、1. 主観的要件 (所有者が1つの登記として扱いたいとの意思がある事)

2. 客観的要件 (複数の家屋主従の関係があり同一の目的の為に

客観的にみてある事)

以上の要件を満たせば2つ以上の家屋を同一の登記簿で登記する事が出来ます。

呼び方は、 主たる建物 がひとつだけで後は、 符号1の附属建物 以下 符号2~と

つづいて行きます。

住宅用家屋証明申請について

家屋の表題登記申請は、登録免許税(登記書に支払う税金)は不要です。

理由は、建物表題登記完了で開設される表題部には、対抗力(第三者に自己の所有権を認め

させてる力)は無く、所有者の推定に過ぎないからで有り、主に固定資産税の納税義務者の確定

の為にあるからです。 不動産登記法は、不動産所有権の安堵(権利保全)の為にあるものです

ので元々、土地台帳で課税されてましたので、義務では無く、任意で所有権安堵を求めた方の

不動産にしか登記簿は無くその安堵(権利保全)には国が関与しますので、その保全料金として

登録免許税を徴収したのです。

不動産登記法が昭和35年に改正されて一元化されるまでは表題部のみの登記簿は存在して

いません。

よって昭和35年の一元化以後でも所有権に関する登記はあくまで任意であり、所有権保全を求め

ない方はしなくて良いので、したい方には、保全料として登録免許税を取るのです。

税は担税力(税金を担える力)で判断しますので、その家屋で商売をして稼いでいればたくさん

税金を取るし単に居住の用途にしか使っていなければ税金を担う力は少ないと判断します。

住宅用家屋証明申請とは、(主に)居住用家屋である事を申請して所有権保存の登録免許税を

安くしてもらう申請です。

基本的な考え方は上記のものですが詳細に要件が決められていますので、以下に記載します。

非区分建物の住宅用家屋証明が取得出来る要件

1、 自己居住用建物である事

2. 他の用途と併用住宅の場合、90%以上が居宅である事。

3. 50㎡以上の床面積である事

以上を満たせば数%が居住用で無くとも家屋全体について適用を受けられます。

登録免許税の税率(2000万円家屋の場合)

本則 通常の家屋証明 長期優良住宅

所有権保存登記 4/1000(8万円) 1.5/1000(3万円) 1/1000(2万円)

所有権移転登記 20/1000(40万円) 3/1000(6万円) 1/1000(2万円)

抵当権設定登記 4/1000 (8万円) 1/1000(2万円) 1 /1000(2万円)

自己の居住用である事が要件であるので、別荘(セカンドハウス)は住宅用家屋証明の対象外

となります。 居住の可否は住民票で判断しますが、決済前で鍵の引き渡しを受けていない

ので、引っ越し前の住所となっており居住用財産の担保が取れません。

これは「申し立て書」を添付して「現在家屋の処分方法」を明示する事によってクリアして戴き

ます。

疎明書類として 賃貸マンションの契約書 (現在家屋を売却する場合)家屋売買契約書、

媒介契約書 社宅等の場合その契約書等が必要となります。

契約書等は全てコピーで結構です。 親族と同居しており引き続きその親族がお住まいに

なられる場合は、「親族からの申し立て書」に親族様からの署名認印押印が必要となります。

以下、詳細についてはこのサイトをご覧ください。

建物表題登記が完了しましたら、所有権保存登記を大抵の場合されますが、表題部所有者様

の住所は建物表題登記申請をされるのが取引まで結構前にしますので、建て替えを除き、

新築家屋の住所では無く引っ越す前の住所となっていますので、表題部所有者様の引っ越す前

の住所で登記されます。

所有権保存登記申請をされる時にまでに住民票を引っ越し後の新築住所に移していればその

住民票を所有権保存登記申請に添付して新住所で登記が出来ます。

※今年1月から大阪市内では、同じ区の中での住所移転の場合、住民票の前住所欄の記載が無い

区があるとの事です。その場合は、前住所の除票(その住所地にその方はもういない事の

証明です)を添付すれば所有権の登記名義人が新住所で所有権保存登記出来ます。

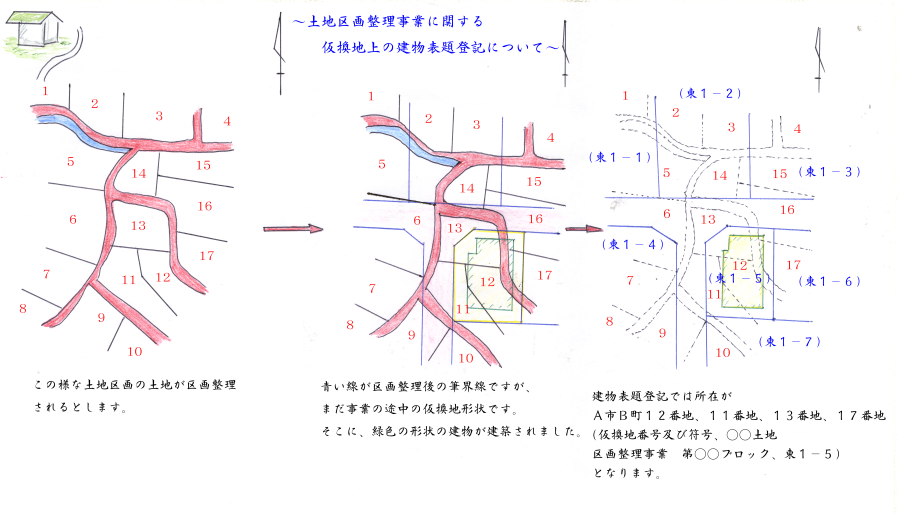

仮換地上の建物表題登記

仮換地とは、土地区画整理整理の用語です。 昔の集落等は敵が村内に侵入して来た時にその

進行を妨げて逃げやすくする為にわざと道をぐにゃぐにゃ曲げて村の区画を作ったそうです。

使い勝手の悪い土地形状を大規模な土地の範囲で土地の区画を整理する事を「土地区画整理」と

言いますがすぐに出来る訳では無く、計画がまとまり、実際に新しい道路を作ったりの区画変更

土木工事が完了してもその手続きはすぐに完了しません。

土地区画整理が完了すれば、「換地処分」の登記がなされ交換する前の土地(「従前地」と

言います。)登記簿から新しい交換後の土地になった旨が登記簿に記載されます。

工事から換地処分までの間が非常に長く掛かりますので、その間に土地を何も利用出来ないのは

経済的損失となりますので、ちゃんとフォローがされています。

従前地から交換先で実際の区画が変更されたけれども換地処分のなされていない土地を「仮換地」

と呼びます。仮換地での建築確認も取得出来ますので、建築する事も出来ます。

その時に「建物表題登記」も当然必要にになってきますので、その手続きについても通常の建物

表題登記とは別に規定されています。

見た目には綺麗に区画されている土地の上に新築家屋が建っていますが、土地自体の交換は終って

いませんので、法務局にある公図も工事の前のものですし、土地登記簿も交換前のものしか

ありません。はっきり見て分かる目の前の土地である仮換地の登記簿は無い状態なのです。

工事前の土地の区画と工事完了後の土地の区画の重ね図が必ず土地区画整理組合の方で作成して

保管されています。 もはや工事前の土地区画はこの世の中にはありませんので、この図面だけが

前の区画を表す唯一の資料となります。 現状の家屋と土地区画を測量しましてその重ね図を

トレースしますと新築家屋の下敷きになっている土地(「底地」と言います)が分かります。

この地番が新築家屋の所在地番となります。仮換地の情報も記載しておいた方が分かりやすいので

仮換地の所在もカッコ書きで記載します。

建物図面には、底地地番の形状を実線で記載し、仮換地の形状を点線で記載します。

底地が大きい田などの時はやたら大きい図面となりますが、仕方ないのです。

仮換地の状態で建物表題登記した時の地目変更ですが、仮換地は登記簿が有りませんので、この

場合底地の地目を変更出来るか、従前地の地目が変更出来るかの論点となります。

底地は他人地であるので、不可ですし、従前地も交換先地の状態が従前地に波及する訳では

ありませんので、地目変更は不可という事になります。

換地処分完了後に家屋の底地となった換地処分された土地の地目を変更致しましょう。

![]()

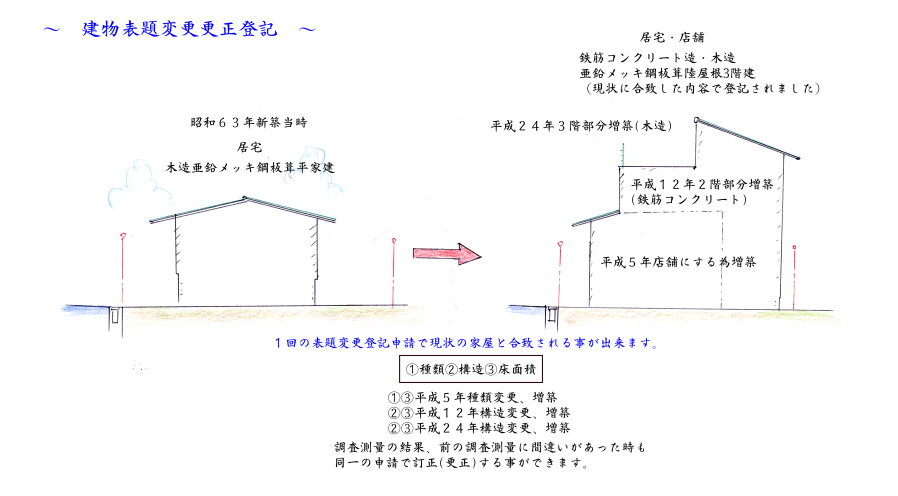

登記された建物が物理的に後で変わった場合を「変更」と言い、元々間違っていたものを

正す場合を「更正」と言います。 よって増築により床面積が増えた場合は、

建物表題変更登記となります。

元々測量の間違い等で登記された床面積等の登記事項と相違する場合は、「錯誤」を原因

として「建物表題更正登記」で間違っている箇所を是正します。

増築の床面積は物理的に増えた場合のみ、建築確認済証書、工事完了引き渡し証明書、

領収書等の所有権証明書を2通添付するのは、建物表題登記申請と同じ事です。

又、既登記の家屋の申請には、必ず「固定資産評価証明書」を添付します。

変更登記と更正登記は同一の申請で登記出来ますし、複数の変更、更正事項も時系列に併記記載して

同一の登記申請で処理出来ます。

![]()

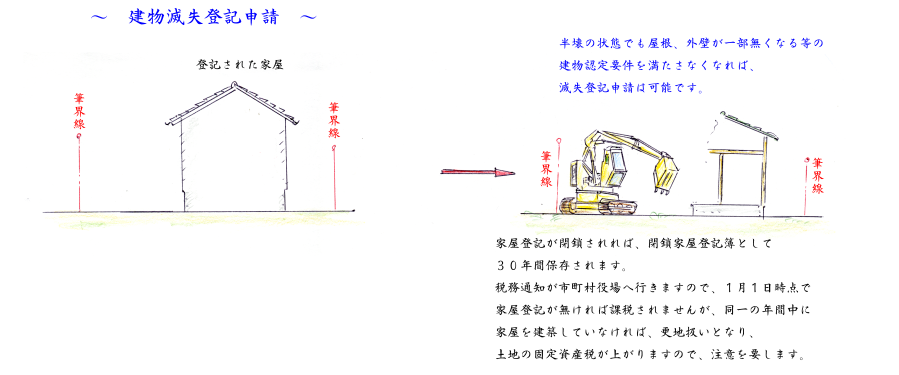

登記された家屋が取り壊されて物理的に無くなった状態になった時に表題登記も

そうでしたが勝手に登記簿がそれにあわせて無くなったりしませんので、

登記所に現実に家屋が無くなった事を報告する必要があります。

この登記を「建物滅失登記」申請と言います。

登記申請が完了しますと登記簿が閉鎖されまして閉鎖登記簿になります。

不動産登記法では、閉鎖されてから土地が50年、建物が30年間保存されます。

又、建物滅失登記を忘れている実際は昔に無くなっている家屋の滅失登記をする時に

所有者、及びその相続人がいない時は、家屋の存在する土地の所有者等の利害関係人

から「建物滅失登記の申し出」を登記所に提出して戴けます。

建物滅失登記を申請出来るのは、通常建物所有権登記名義人又はその相続人だけ

なのですが、利害関係人からの申し出を認めて実際と登記を合致させようとしている

訳です。申し出を受けた登記は、登記された所有者の住所地に滅失登記の確認文書を

郵送して所有権登記名義人から反応が無ければ意義が無いと見做して建物滅失登記を

実行致します。

![]()

建物登記は、要件を満たせば物理的に離れた2棟以上の家屋を1つの登記簿として登記する

事が出来ます。

要件は、1. 主観的要件 (所有者が1つの登記として扱いたいとの意思がある事)

2. 客観的要件 (複数の家屋主従の関係があり同一の目的の為に客観的にみてある事)

呼び方は、 主たる建物 がひとつだけで後は、 符号1の附属建物 以下 符号2~とつづいて

行きます。

この様に登記されている家屋の離れだけを売却したい様な場合に、登記簿が一緒になっていてはその

一部だけ別の所有権又は抵当権の登記が出来ませんので、別の登記簿に分けてから所有権移転登記を

する必要があります。 分筆登記の建物版と言えるでしょう。

![]()

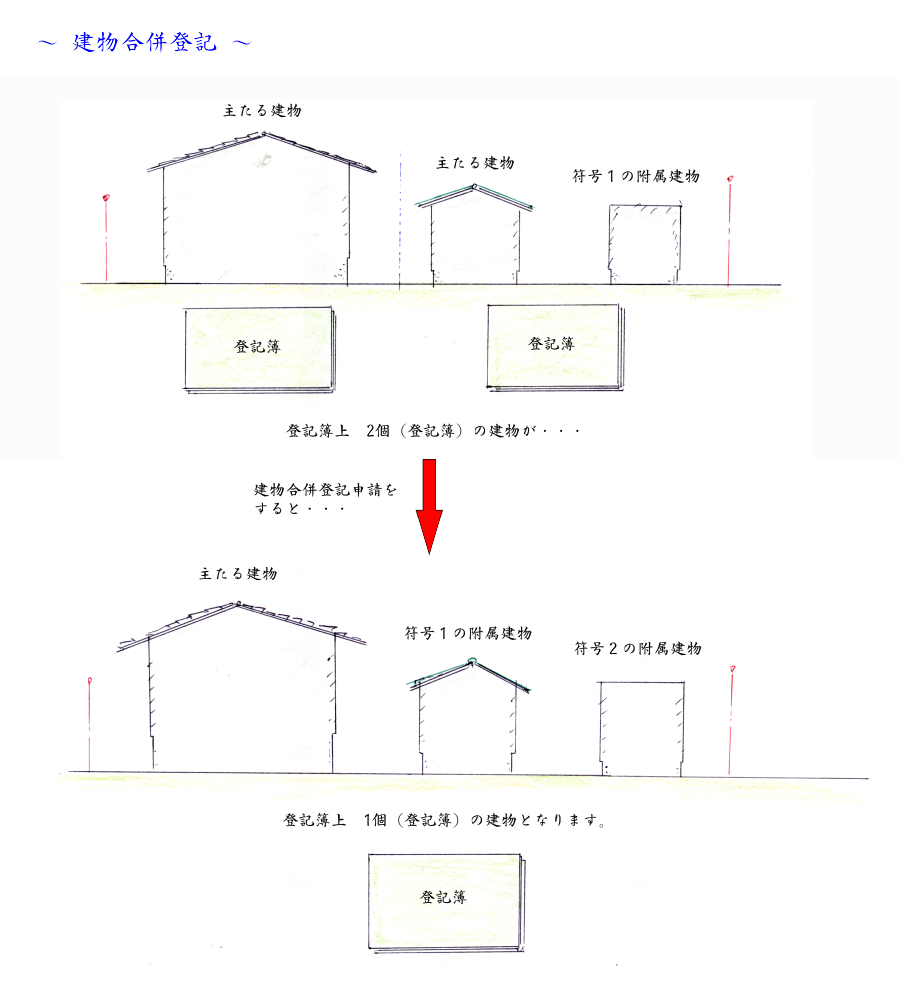

別々で建物表題登記申請された建物登記を上記 1. 主観的要件 2. 客観的要件を

満たせば、後から一つの登記としてまとめる事が出来ます。

これを建物合併登記と言います。 建物の合筆登記版と言えるでしょう。

土地と同じく登記完了後、登記識別情報通知書が発行されますので、申請本人確認が厳格で

登記識別情報通知書印鑑証明書、申請書、委任状に実印押印が必要となります。

![]()

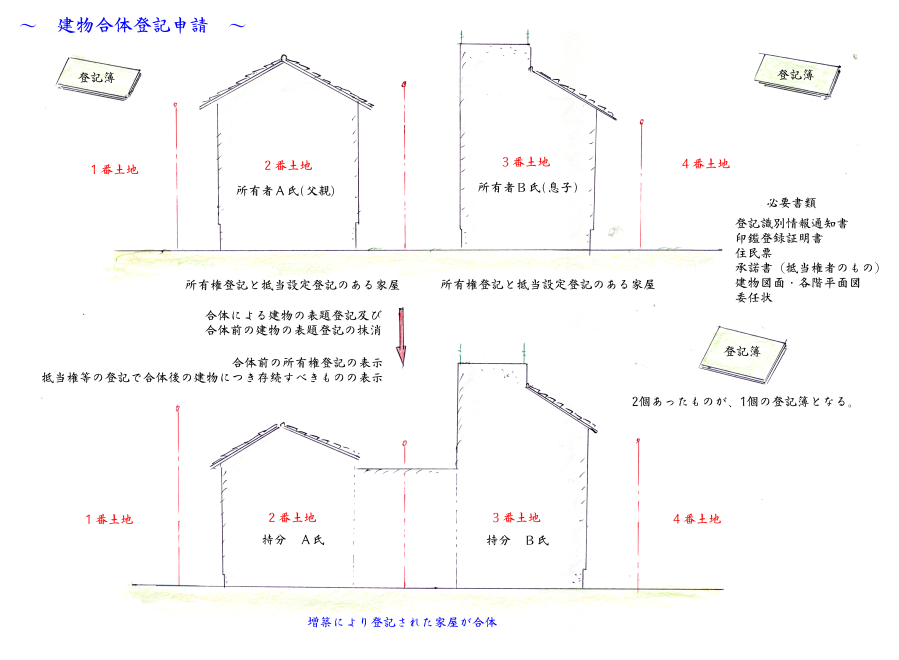

先ほどの建物合併登記は、物理的には離れていますが、合体登記は物理的にそれぞれ登記が

された別々の建物の間に増築が施されて物理的にくっついた時の登記であり、合併登記は

所有者の任意でしたが、合体登記に関しては物理的にくっついてしまった為、登記申請に

ついて義務となっています。

平成5年の法改正で新設された登記申請で、新設された理由は以前は物理的にくっついた場合、

その建物登記は一旦閉鎖されて新たに表題登記をするものとさせていたところ、抵当権等の

登記もついたまま閉鎖されてサラの建物登記となる為その登記を悪用する人がいたからだ

そうです。 建物合体登記はひとつの不動産に原始的共同担保で無い担保権や別の名義の

所有者が持ち分で共有する事になる事もある様に立法化されている為、その様な悪事は

働けない様になっています。

![]()

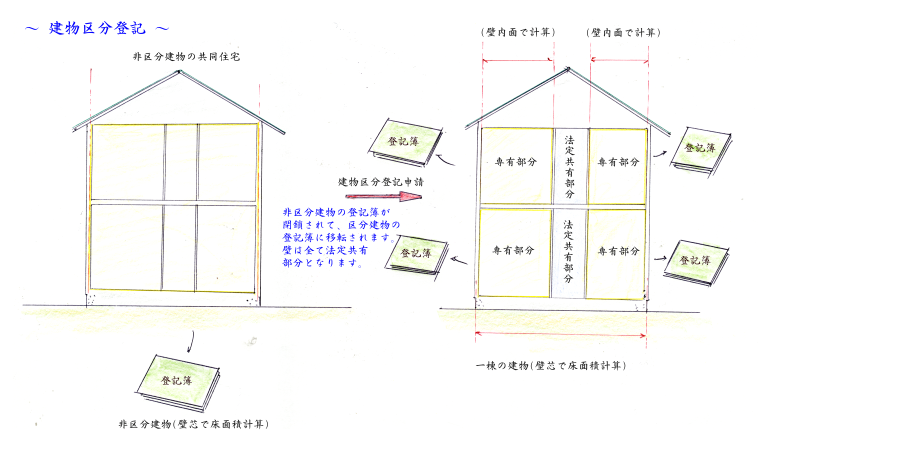

建物には、非区分建物と区分建物があります。

非区分建物は、通常の家屋で、区分建物は区分所有法に基づいた1棟の家屋の壁の内から内までを権利

の客体(対象物)として登記された家屋の事を言います。 分譲マンションや分譲長屋等がそれに

あたります。

建物区分登記は、非区分建物として登記された家屋をいくつかの区分建物として登記しなおす事

です。

これにも要件があり、他の専有部分を通過せず共用部分等からその専有部分に独立して出入り出来る

構造が必要です。又、区分した専有部分の種類(用途)が満たされる様な区分登記で無いと認められ

ません。

非区分建物の共同住宅の廊下、階段部分を共用部分として各部屋に居住出来るキッチン、トイレ等の

設備が有るものであれば区分登記出来ますし、それぞれが前面道路から出入りの出来る非区分賃貸

長屋等は区分登記出来ます。

![]()

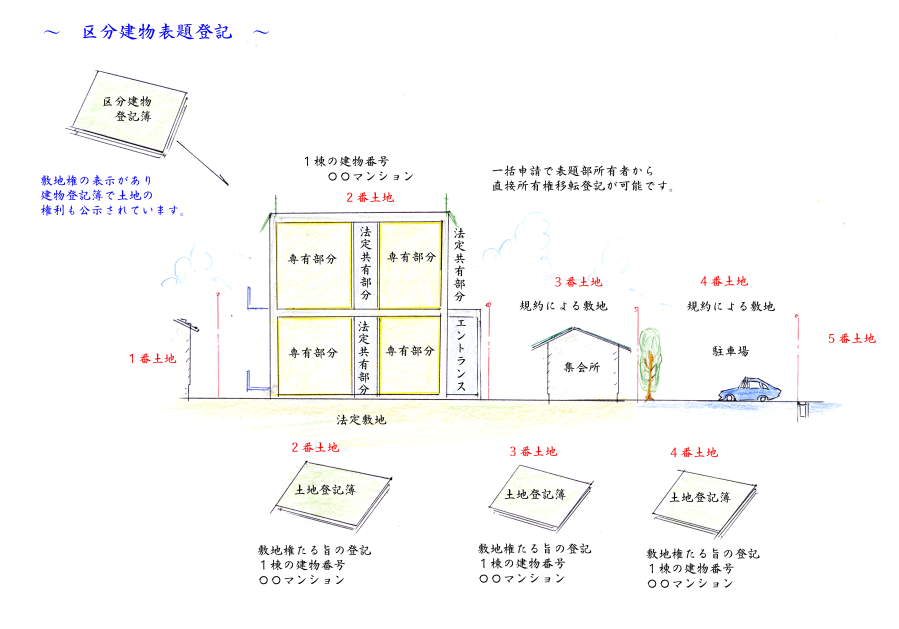

新築分譲マンションの場合、ディべロパーが一括で区分建物表題登記申請します。

これで表題部が全部出来ます。 土地と非区分建物は所有権保存登記の申請適格者は表題部所有者に

限られるのですが、区分建物については、一括申請の規定がある為、表題部所有者である

ディベロッパーから専有部分を買った人が直接所有権保存登記が出来る規定になっています。

これはマンションが完成した時に全部の専有部分の売買契約が出来ていれば全部の専有部分の所有者

が一括申請すればよいのですが、一部売却出来ないと物理的に一体となった一棟の家屋の一部について

登記出来ていない状態となり、また一括申請をディベロッパーに課して登録免許税を支払って所有権

保存登記をさせてすぐに買主に所有権移転登記の登録免許税を取るには酷だと云う事でこの様な規定に

なっています。

区分建物の敷地は多くの区分所有者の共同名義となりますので、土地の登記簿の甲区に多くの所有者の

持ち分記載がなされる事になり、非常にみずらく公示上問題があるという事で昭和59年の区分所有法の

改正で「敷地権たる旨の登記」が出来ました。 これは、土地の登記簿謄本には、敷地権たる旨の登記

一棟の建物番号 ○○マンション○号 等と記載されるだけなので、すっきりします。

区分建物の表題部に敷地権の表示欄がありますので、その専有部分と一体となった土地の

所有権持ち分の記載が有りますので、区分建物の登記簿で土地の権利も公示したもので分かり易く

なっています。

![]()

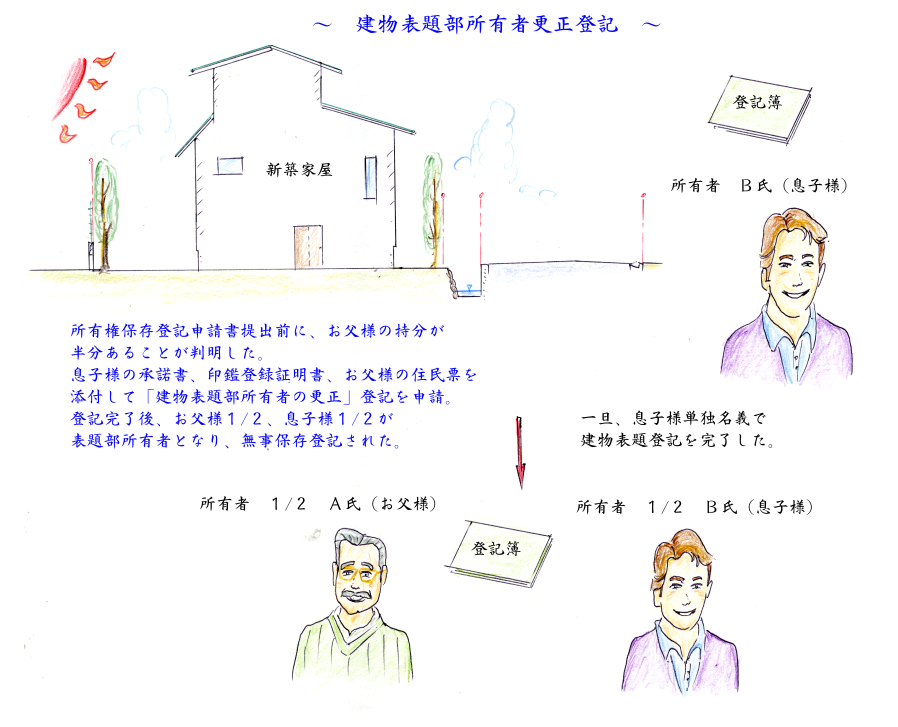

建物表題登記された新築家屋には、所有権保存登記されるまでの間、表題部所有者の記載が

なされますが、そもそも所有者のメンバーに間違いがあった場合にこの

「表題部所有者更正登記」申請をします。

後で所有者又は持ち分が変わった場合には、所有権移転登記となりますので、所有権保存登記

申請をしてから所有権移転登記申請をする事になります。

あくまで建物表題登記申請をした時点で所有者を間違えていた場合です。

添付書類は新たにメンバーに加わる方の原始的な所有権証明が必要となりますので、

新たにメンバーに加わった方をも含む真正な所有者への工事完了引き渡し証明書に加えて

持ち分が減る事になる一旦登記された表題部所有者の承諾書(実印押印、印鑑証明書付)

新たにメンバーに加わった方の住民票が必要です。

これは例外的措置ですが、工事完了引き渡し証明書が取得出来ない時は、上記承諾書に加えて

上申書(新たにメンバーに加わる人の印鑑証明書、実印押印も必要)、所有権証明書

(証明者2名の実印押印、印鑑証明書が必要です)で登記して戴きました。

上記方法は、ローンの実行に間に合わないケースでお願いしての完了ですので、あくまで例外です。

申請人(委任状も同じ)は、表題部所有者更正登記後の所有者全員からの登記申請となります。

ちなみに一旦住宅用家屋証明書を取った人は、持ち分が減りますが再度取得する必要は無く、

新たにメンバーに入る人の分だけ住宅用家屋証明申請をすれば全員の持ち分に対し

住宅用家屋証明の規定が適用されます。

不動産登記法についてのあれこれ選択画面に戻る