ただし日本測地系にもとづく基準点網は古い測量成果の三角網によって設定されているため、測地系以外の要因によるゆがみが北海道や九州では5~10m程度存在する(南西諸島、離島等はそれ以上の場合もあった)。このようなゆがみも考慮したITRF94との測地系変換方法が、国土地理院により公式に提供されている(TKY2JGD)[8]。

Copyright. 2010, Geospatial Information Authority of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.

ジオイドとは

地球は、自転による遠心力の影響を受けて、極(南北)方向に比べて赤道方向が少し膨らんだ回転楕円体*(半径比で約1/300)に近い形状をしています。地球の表面上にあるものには、地球の引力と自転による遠心力の二つの力を合わせた重力が働いています。水などの流体は、重力によって移動し、重力とのバランスがとれた場所に落ち着きます。

水が重力だけの力を受けていると仮定すると、その水が落ち着いてつくる地球の表面形状を、測地学や地球物理学においては、「重力の等ポテンシャル面」、測量分野では「水準面」と呼んでいます。この「水準面」は、すべての場所で重力の方向と直交します。川の水は重力の影響を受けて水準面の高い方から低い方へ流れます。このように、「水準面」が高さの高低を決めています。

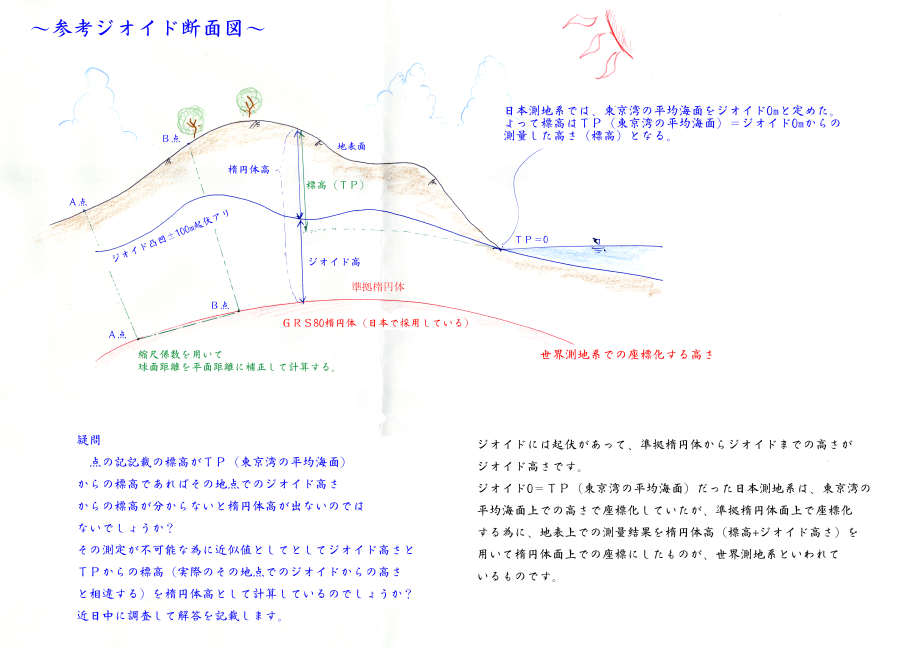

地球表面の7割は海洋で覆われており、測地学では世界の海面の平均位置にもっとも近い「重力の等ポテンシャル面」を「ジオイド」と定め、これを地球の形状としています。日本では、東京湾平均海面を「ジオイド」と定め、標高の基準としています(離島を除く)。したがって、標高は「ジオイド」から測った高さになります。

地球には、8,000mを超える山や、10,000mよりも深い海溝といった大きな地形起伏があります。また、地球の地殻構造は不均質であり、そのため地球の引力(ひいては重力)は地球の表面でいろいろな変化があります。「ジオイド」もこれにより起伏があり、「ジオイド」の起伏にもっとも良く適合した回転楕円体と比べたとき、「ジオイド」の凹凸(回転楕円体から測った垂直高)は最大約±100mに達しています(図-1)。わが国では、「GRS80楕円体」を回転楕円体として採用しており、この楕円体からの「ジオイド」までの高さを「ジオイド高」といいます。この高さは基準となる楕円体によって変わります(図-2)。

現在、測量やナビゲーションに利活用されているGPSでは、幾何学的な位置(緯度、経度、楕円体高)を求めることができますが、標高を直接求めることはできません。GPSを用いて標高を求めるには、「ジオイド高」が必要になります。

* 日本で採用している回転楕円体「GRS80楕円体」は、地球の形状、重力の定数、角速度といった地球の物理学的な定数が定義されており、地球に最もよく似た形を計算式で表現することができます。

| 図-1 ジオイドの概形 |

図-2 楕円体・ジオイド・標高の関係 |

|

H=HE-N

H:標高、 HE:楕円体高、 N:ジオイド高

|