![]()

① 筆界線

土地登記簿は筆界線で囲まれた土地の範囲を登記しています。

登記簿は公図を基準として成り立っていますので、公図に記載されたラインが筆界線

となります。 登記は対抗力(安堵)をその囲まれた土地の範囲に付与しているものです。

よって登記された土地の範囲外については対抗力が働きません。

又、実体的には隣接の方に売却した土地を分筆して所有権移転登記をしていない場合

等は、当時者間で売却した土地の範囲も分筆していない事により元の土地の範囲に

入っていますので、その土地を買い受けた人に買った部分の土地所有権を主張(対抗)

出来ません。 通常は筆界線と次に紹介する所有権界線は同一のラインとなります。

② 土地所有権界線

土地所有権界は、上記の筆界線と同一ラインである事が原則です。しかし当事者間で

1筆の土地の一部を売却した場合や、所有している土地の一部を他社に占有された

上時効を援用された場合等は所有権が土地の一部につき移りますので、筆界線が

動くのではなく、新たに筆界線と違うラインが土地の中に引かれる事になります。

特にその様な事が無ければ、筆界線は不動産登記法によって土地所有権が安堵される

ラインですので、筆界線=公図のライン=所有権界線となります。

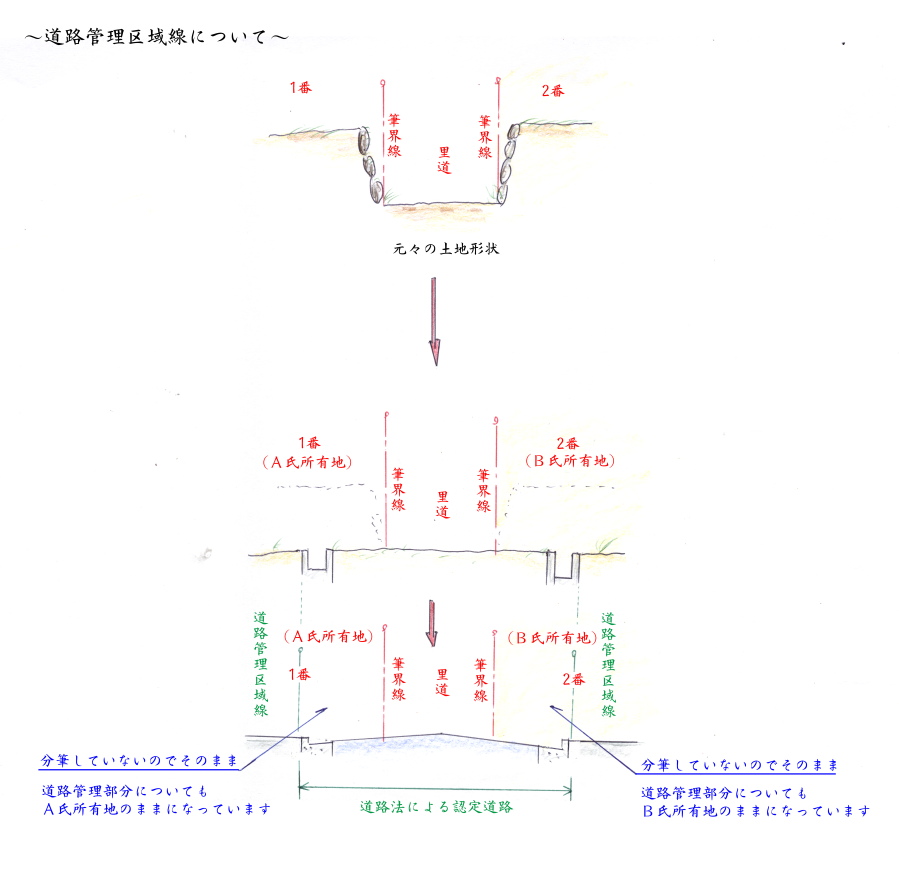

③ 道路管理区域界線

道路法という法律があります。この法律は、道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、

罰則等まで定める道路に関する事項を定めています。現行法は、昭和27年6月10日公布の

道路法です。

この法律の目的は、「道路網の整備を図る為、道路に関して路線の指定及び認定、管理、

構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を

増進する事」としています。

所管省は国土交通省です。対象とする道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、

市町村道の4種類です。旧道路法(大正8年公布)では道路は国の公物とされましたが、

現行法では、国道と高速道路だけが国の所有であとはそれぞれ名前の通り都道府県、市町村の

所有です。

人工公物であるという道路の性質上、整備に当たっては路線の指定、認定、道路区域の決定、

変更、供用の開始、廃止等段階に応じ、詳細な規定を設けています。内閣や地方議会の

意思決定に係る路線の指定、認定の段階では、起終点と重要な経過地のみが決定され詳細な

路線の形状は、国土交通大臣や地方自治体の専決事項である道路区域の決定、変更の段階で

決定されます。道路建設が完了し、一般の用に供するに際して、供用開始の告示が行われ、

これを以て有効に交通開放が行われてこれ以後の一般利用者に対する管理瑕疵については、

国家賠償法の適用が認められます。

この様にいわゆる認定道路とは、上記手続きを踏んだ道路の事を云うのであります。

見分け方は市町村役場に出向くか市町村のホームページで道路台帳を閲覧して戴くか

現地に市町村記載のプレートがあればその可能性が強まります。しかし底地の

プレートでのみある場合がありますので、道路台帳を閲覧すべきと思います。

狭かった里道がその集落の土地所有者の意思によって民地を持ち出して道路を広げる事が

よくあります。その後、広がった現状の道路に対して道路法の網が掛かりますと自分の土地

ですが道路以外の用途で使用する事が出来ません。

ですので、認定道路に土地が入る時は地権者の承諾を取るのが原則です。

しかし昔は勝手に見た目で道路区域に入った道路台帳を作成している箇所があり、そのような箇所の

道路明示をする時は道路に入っている事が当たり前の様に言わない様に気を付けるべきです。

又、道路区域に入った土地の部分を分筆しないでおくといつまでも宅地部分の土地と同じ登記簿に

入っており道路部分も固定資産税が宅地として扱われている場合もあります。

これは簡単な丈量図を持参すれば道路部分を非課税にしてくれる京都市みたいな市町村もあれば

分筆登記まで求める大和郡山市みたいなところもあります。

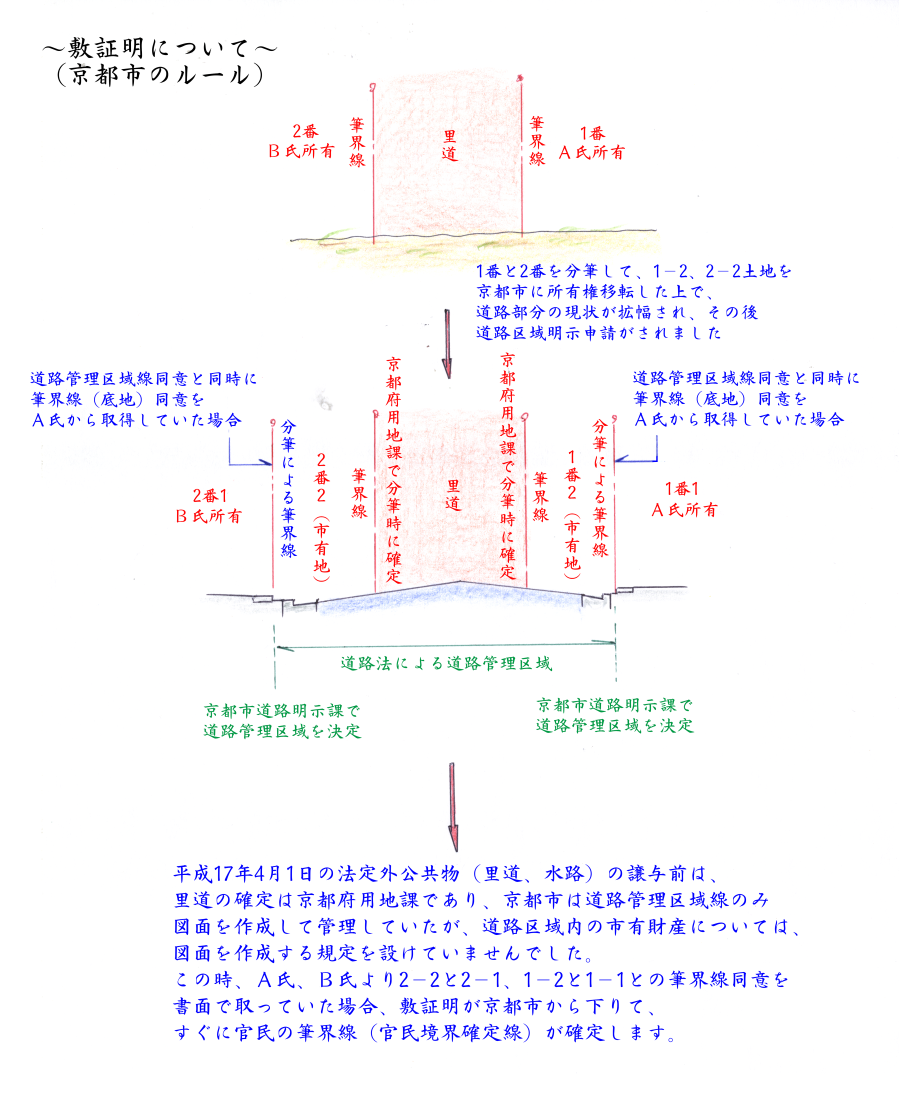

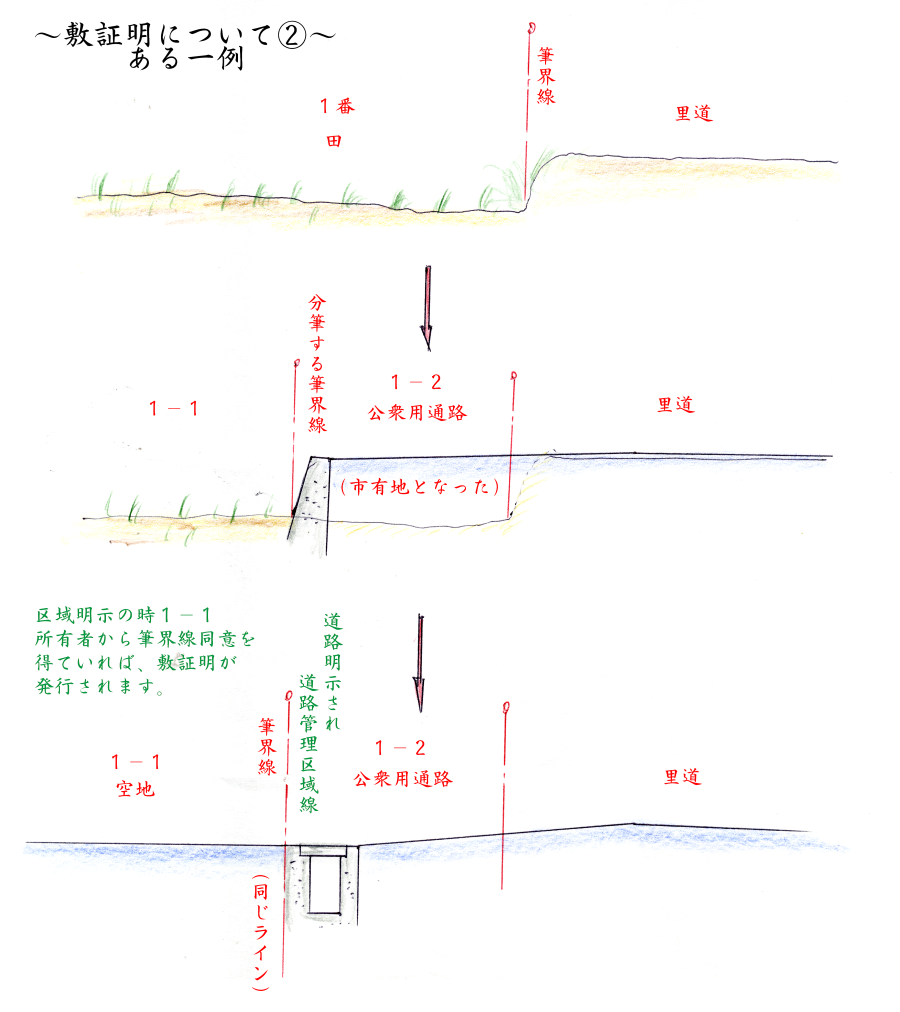

敷証明(京都市)について

平成17年4月1日から法定外公共物(道路法等の法律の規定の無い里道、水路等の国有地。)

は国から市町村に譲与されました。 それまでは、国の所有物であり管理は都道府県に委託して

いましたので、京都市市内の里道を明示する時は京都府の用地課へ官民境界確定申請書を

出して認定道路の管理区域は京都市道路明示課に道路管理区域明示申請書を出していました。

その時に道路管理区域内の市有地について京都市に境界確定図面を作る制度が無かった為に

所有者の他隣接地、対側地所有者から道路区域の承諾と同時に底地(筆界線=官民境界線)

同意を取っている場合があるとの事です。その様な場合に再度承諾を取得するのは無駄との

考えから「市有道路敷地境界証明申請確認書」(別紙)を提出して認められれば、

「市有道路敷地境界証明について」(別紙)の交付を受ける事が出来、わざわざ道路明示申請

をしなくともすぐに官民境界線が確定した事になります。

![]()

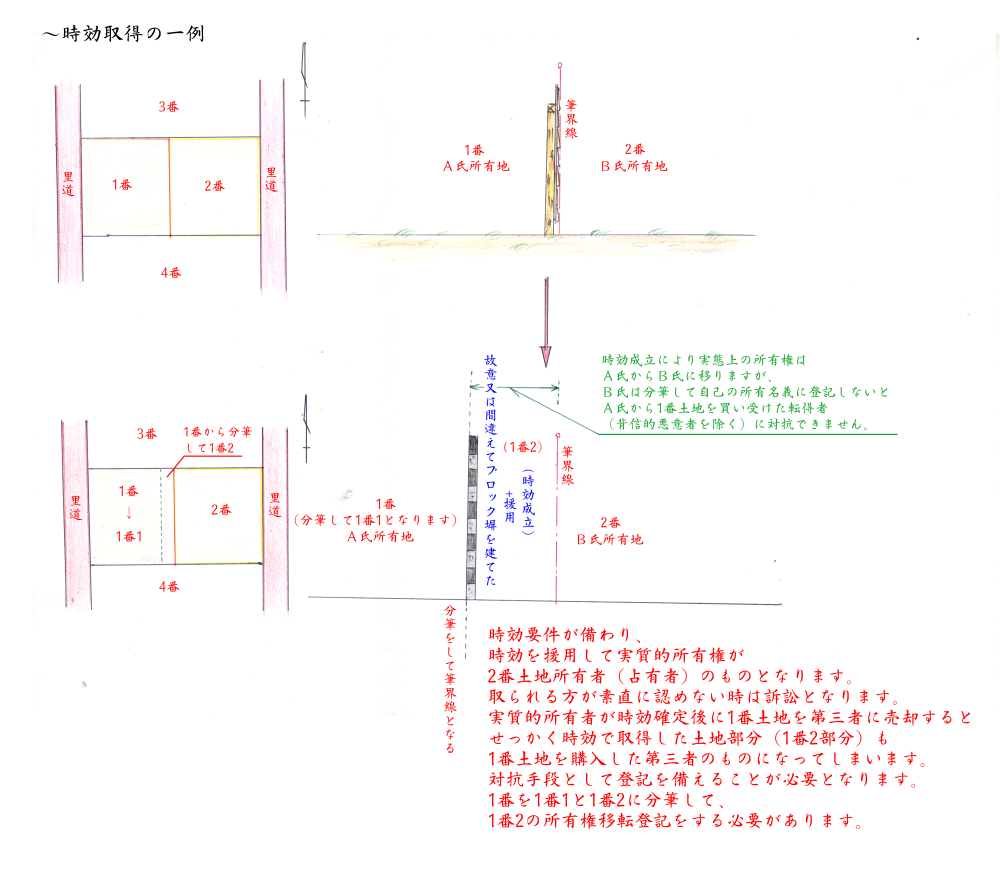

筆界線は登記された土地の範囲であり、どんな事が有っても筆界線自体は動きません。

どんな事があってもと云うのは、占有界が変わっても、1筆の土地の一部を売却等しても

土地の中に新たな所有権界線が生まれるだけで元々の土地登記簿を作っている筆界線自体

は動かないのです。 時効取得は、1筆の土地の一部を当事者間では売買出来るのと同じ様

に1筆の土地の中の占有状況がある一定の期間変わる事によって占有者が時効援用を

するか選択可能になり、援用をして認められた場合その土地の1部の所有権が当然に

移る事を云いますので、この場合も筆界線が移動する訳では無く、土地の中に新たに

所有権界線が引かれる事になるのです。

時効の要件

1. 自主占有である事(所有の積極的意思を持った占有である事)

2. 平穏・公然とした占有である事。

3. 占有開始時に他人のものである事を善意無過失で知らないならば10年で時効取得、

善意無過失でないなら20年で時効取得出来ます。

取得時効については鎌倉時代の御成敗式目にもその記載がみられ、鎌倉幕府に於いてその

土地の知行(土地の支配権)を認める文書の交付を誰かが受けている土地でもその土地の

実行支配を20年間続けた者に対しては、代将軍(源頼朝)の先例通り、その支配権を

正統性を問わず認めるとしました。

時効取得の存在理由については

1. 永続した事実状態の尊重

2. (自己の所有である事の)立証の困難の救済 等が云われています。

取得時効の立証は、占有の初めと終わりだけについて占有していたことを証明すれば

その間占有が継続されていたと推定されます。 又、平穏、公然と所有していた事も

推定されますので、相手方がこれを覆すだけの事実を立証しない限り取得時効は

認められますので、全体として財産の有効利用の観点から取得時効し易い様に規定

されている印象です。

「権利の上に眠るものは保護されない」との格言もあります。

又、取得時効は承継取得ではなく原始取得ですので、抵当権がついた土地を時効取得

で取られましたらその土地所有権についた抵当権も消滅します。

承継取得なら抵当権には随伴性があるので、時効取得後の所有権にも付くことになった

のですが、原始取得なので駄目みたいです。

その他時効取得出来る権利は、地上権、永小作権、地役権、不動産賃借権等で

時効取得出来ない権利は、占有権、留置権、先取特権、抵当権などです。

又、他人の土地を占有している状態の方からその土地を購入した人は前の人からの占有の

年月を自己の占有の年月を足して時効取得出来ます。 時効完成する(10年又は20年)後

は速やかに登記手続きをしないと時効完成後に取得した転得者が先に登記を具備すると

時効取得した権利を行使しなかった者となり先に登記を備えた転得者に所有権を争っても

負けてしまいます。

時効の停止と中断

時効の中断とは、時効の基礎となる事実状態を覆すような事実が生じた場合に時効の進行

が阻止される事をいいます。 中断により時効の進行はふりだしに戻ります。

これに対して時効の停止は時効の延長と言えるものであり停止の効力が切れたら以前の

占有していた期間から時効開始します。

時効の中断理由として

① 裁判所への請求(取り下げたり却下されたら中断しない)

② 和解、調停の申し立て

③ 催告(内容証明郵便又は口頭でその後6ヵ月以内に裁判所への

請求をしないと中断しない)

④ 差し押、仮差し押さえ、仮処分

⑤ 承認(時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失うもの

に対してその権利存在についての認識を表示する行為=観念の

通知を云う。

占有者が相手方の土地所有権を認める事もこれにあたりますので、

筆界確認書に所有権界線もこれに同じと記載して署名押印を貰うと

時効の中断となります。

無い場合はあくまで筆界線確認しただけで土地所有権については

別で時効援用される可能性が有ると思われます。

詳細を知りたい方はこちらを見て下さい。

時効完成後の転得者が背信的悪意者かどうか問われた判例はこちらです

![]()

境界には、「登記された土地の範囲=登記簿の範囲=公図のライン」である筆界線と、

「誰がどこまで所有している範囲」である所有権界線があります。

筆界特定はそのうちの登記された1筆の土地のラインを登記所が筆界特定登記官が主に土地家屋調査士と

一緒に考えてラインを出す制度です。 以前は裁判所に① 境界確定訴訟 ② 土地所有権の確定訴訟

を起こすしか制度が無かったのですが、不動産登記法の平成17年の大改正で可決され平成18年1月20より

施行されています。

通常土地家屋調査士に確定測量を頼まれましてその調査士が隣接地所有者との筆界確認作業を様々な理由

で完了出来なかった時に訴訟か筆界特定か選択します。

筆界特定の利点としては、

① 半年~1年程度で特定ラインが出されてそのラインで分筆、地積更正等の登記申請が出来る事。

② 申請手数料自体は安価である。 (調査士さんの申請代理報酬と追加測量代は別です。)

③ 裁判沙汰にならなくて済む。

筆界特定制度の短所としては、

① 特定ラインが出ても不満なら境界確定訴訟が出来る。(その逆は不可なので、判決ラインが一番

確定力がある)

② 特定後に筆界特定した土地である事が登記簿謄本に載る。(争いがあった事がばれる)

筆界特定制度は、一種の確認作業であり、新たに境界を定めるというような形成(創設)力をもつもの

ではありません。(その意味で行政処分性はありません)

筆界の確認となりますので、登記手続きは筆界特定書を筆界確認書に換えて出来ますので、

地積更正も分筆登記も出来ますが、万一相手側から訴訟をされて相違する結果となった時に

結果として隣地所有者の土地を売却した事になりかねませんので特定後も相手側の動向に注意する

必要があります。

又、注意すべき事として、所有権界とは別ラインなので、占有界と別のラインで特定されて時効取得を

援用されれば、結果として無意味になる場合もあるので、筆界線が全てではありません。

あらゆる特定ラインと相手の出方をを想定してから目的に合せて慎重に制度を利用するか検討しましょう。

申請手数料

対象土地2筆の固定資産税の平均額となります。

その合計額に5%を掛けた額を基準額としてその基準額を以下の表に照らし合せて合計して算出します。

申請時は、相手方の固定資産税額を知り得る事が出来ませんので、自分の土地だけで算出して収入印紙で

支払いますので、後で必ず追加する事になります。

基準額が100万円までに部分は 10万円ごとに800円

よって2.000万円ずつの土地の筆界特定ではアベレージ2.000万円となり5%を掛ければ100万円

が基準額となり800円×10=8.000円 となります。

基準額が100万円を超え500万円までの部分は20万円ごとに800円

基準額が500万円を超え1000万円までの部分は50万円ごとに1600円

基準額が1000万円を超え10億円までの部分は100万円までごとに2400円

基準額が10億円を超え50億円までの部分は500万円ごとに8000円

基準額が50億円を超える部分は1000万円までごとに8000円 で計算します。

2筆のアベレージが5億円の場合でも申請手数料自体は、13万6千円となります。

(8.000円+16.000円+16.000円+96.000円)

申請されれば、以下の手順を踏んで特定されます。

1. 申請書の提出

2. 受付

3. 公告、通知(登記所本局、管轄登記所に掲示して申請人に通知します)

4. 筆界調査委員の指定

5. 実地調査、現況測量(この手続き費用は申請人が負担します。予納が無い場合却下されます)

6. 特定調査(隣接地所有者、関係人等との立会確認)

7. 意見聴取等の期日(1.の公告をした時から筆界特定をするまでに筆界特定の申請人、関係者に

対し、あらかじめ期日と場所を通知して意見を述べ、又は資料を提出する機会を与えなければ

なりません。参考人に事実を陳述させる事も出来ます。申請人、関係者は筆界特定登記官に

筆界特定までの間、調書、提出された資料の閲覧請求が出来ます。

8. 意見書の提出(筆界調査員は調査を終了した時点で遅滞なく意見書を提出しなくてはなり

ません)

9. 筆界特定(意見書提出後、筆界特定登記官は総合的に判断し筆界を特定する。筆界点は基準点

からの座標で示す)

10. 筆界特定の公告、通知(申請人と関係者に通知し、本局管轄法務局に筆界特定をした旨を掲示

します)

11. 筆界特定記録の保管(対象土地の所在地を管轄する登記所で保管されます。対象土地登記簿に

筆界特定の記載をする)

12. 筆界特定記録の公開(誰でで筆界特定書、図面について一部又は全部を交付請求出来ます

但し、筆界特定書以外のものは請求人が利害関係を有するものに

限られます)筆界特定書は1.000円、図面と調書は500円です。)

![]()

~境界確定訴訟~

境界確定訴訟は公法上の境界つまり、登記簿を構成しているライン(公図のライン=筆界線)を

裁判所に決めてもらう制度です。訴訟類型で云うと形式的形成訴訟と呼ばれています。

訴えは、一般的に 1. 給付の訴え 2. 確認の訴え 3. 形成の訴え に分類されます。

境界確定訴訟は、形成の訴えに分類されるそうです。

「訴え」とは、ある者(原告)が他の者(被告)に対する訴訟上の請求を定立し、裁判所に対し

て請求についての審判を申し立てる行為を云います。

① 給付の訴えとは、原告が被告に対して有する実体法上の給付請求権を主張し、裁判所に

対して被告に給付を命じる判決を求める訴え。

1)現在給付の訴え

既に履行期の到来した給付請求権にるいて被告に給付を命ずる判決を求める訴え

あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起出来る。

2) 将来給付の訴え

口頭弁論終結後に履行期の到来する給付請求権について被告に

給付を命ずる判決を求める訴え。

あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起出来る。

② 確認の訴えとは、原告が被告に対して主張する一定の権利又は法律関係の

存否について、裁判所にその確認を求める訴え。

1) 積極確認の訴え

原被告間における権利又は法律関係の「存在」について確認を求めるもの。

2) 消極確認の訴え

原被告間における権利又は法律関係の「不存在」について確認を求めるもの。

確認の対象

一定の権利又は法律関係である事を要し、単なる事実の確認を求める事は出来ない。

確認の利益

訴訟要件。 被告が原告の権利を否認する結果、原告の権利者としての地位に

危険、不安など何らかの不利益を及ぼすおそれが現存する場合に、そのような不安

などを除去する為、原被告間で原告の主張する一定の権利又は法律関係などの

存否の確認を行う事が最も有効適切である場合に認められる。

一般に当該権利関係について給付訴訟を提起出来る場合、確認の利益は無い時

確認訴訟を提起する事は出来ない。

(確認訴訟の補充性)

③ 形成の訴えとは、原告が一定の形成要件を主張し、裁判所に対して当該形成要件に

基づく法律関係の変動を生じさせる形成判決を求める訴え。

要するに対世的効力(形成力)が生じ、第三者に対しても効力が及ぶ事になります。

身分関係や会社関係事件の様に、当事者以外の第三者に対しても広く法律関係の

画一的な処理を行う必要がある場合や、既に形成された訴訟上の法律関係を変更する

必要がある場合には、法律上の個別の規定により、形成の訴えに基づく裁判所の

形成判決により初めて権利変動の効果が生じるものとした。

当事者が当該形成要件の存在を主張する限り当然に確認の権利が認められる。

1) 実体法上の形成の訴え

実体法上の法律関係の変動を目的とするもの

(離婚の訴え、株主総会決議取り消しの訴え行政処分取消の訴え 等)

2) 訴訟法上の形成の訴え

訴訟法上の法律関係の変更を目的とするもの

(再審の訴え、仲裁判断取消の訴え請求意義の訴え など)

一般に形式的形成訴訟には、共有物分割の訴え、父を定める訴え、境界確定の訴えが含まれると

されています。 形式的形成訴訟が、上記3類型と異なる点には次のようなものがあります。

① 当事者は、具体的事実を主張する必要は無い。 主張があっても裁判所はそれに拘束されない。

つまり弁論主義((a) 当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない,(b) 当事者間に争いのない

事実はそのまま判決の基礎にすることを要する,(c) 争いのある事実を認定するには当事者の申し出た証拠

のみによる。)の適用が無い。 例えば境界確定の訴えであれば当事者がある境界を主張しても

裁判所はその主張に拘束されずに裁量で境界を確定出来る。

② 裁判所がその請求を棄却出来ない。

③ 控訴審に不利益変更禁止の原則が適用されない。

この為、形式的形成訴訟は訴訟事件の形態を取りながら、実質的には非訴事件(ひしょうじけん)である

と言われている。

非訟事件(ひしょうじけん)とは、民事の法律関係に関する事項について、終局的な権利義務の確定を目的とせず、

裁判所が通常の訴訟手続によらず、簡易な手続で処理をし後見的な判断をする事件類型のことをいう。

裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。

つまり、境界確定訴訟は、公のラインを決める訴訟であるので、その結果は当事者のみならず

世の中全体にも波及します。 よって当事者だけの証言に捉われずに裁判官の裁量で

境界(筆界)が定められるとしているのです。 よって再審をした場合、再審を求めた人がより

不利になる判決が出る事もあるのです。 通常ですと50万円の給付に不満を覚えた人が再審

請求して30万円になる事はありません。多くなるか50万円のままかどちらかです。

~土地所有権確認訴訟~

上記訴訟が筆界線=公図のライン=登記簿を構成しているラインを決める訴訟ですが、

そのラインに拘束されずに単にそれぞれの土地所有者がどこのラインまで土地所有権を

持っているかを確認する訴訟となります。 他の人に影響を与えませんので、形式的

形成訴訟では無く、確認訴訟になると思われます。

通常、登記された土地の範囲がその土地所有権登記名義人の土地所有の範囲となります。

登記はそもそも土地所有権の対抗力(安堵)を得るためのものであるので、当然その様に

なるはずなのですが、実体上の所有権は時効や譲渡、売買で変化していきます。

ですから通常は譲渡を受けた土地の範囲を分筆登記して所有権移転登記する事により

譲渡を受けた事実関係を登記に反映させます。ですが、時効等の当事者の合意を

伴わない場合、土地を取られる方は、当然嫌がりますので、手続きまでにもめて実体と

登記が同じにならない場合があります。 又、分筆費用を嫌って当事者間で売買をして

分筆登記、所有権移転登記をしていない場合も、所有権界と筆界線は違うラインと

なります。 善意無過失の第3者には通用しませんので、筆界線と所有権界線を

売却する場合等は登記を実体に合せてから取引する様にしましょう。

筆界特定のところでも述べましたが、筆界線で自分の満足を得られるラインで特定され

ても所有権の確認で占有界となった場合に元のラインを守る事が結局出来なくなります

ので、相手の出方等よく考えた上で手続きを進めるべきです。

登記についてのあれこれ選択画面に戻る